睡眠負債と適切な睡眠時間

はじめに

皆さま、はじめまして。医療法人RESMの医師の下浦と申します。

この度、当院で行っている診療内容や、患者様から頂く質問内容についてブログ形式で発信をしていきたいと考えています。少しでも、皆さまのお役に立てれば嬉しく思います。

初回となる今回のテーマは「睡眠負債と適切な睡眠時間」です。忙しい日々を過ごしていると、睡眠時間をもったいなく感じてしまう方も多いでしょう。どうして眠らないといけないのでしょう。その答えの一つに「睡眠負債」が関係しています。睡眠時間を削ることは短期間・長期間いずれの場合も体へ甚大な被害をもたらします。

本コラムでは全5回に渡り、日本人の睡眠事情を見つめ直し、睡眠不足が体に与える影響や、対策について考えていきます。

1.睡眠負債について

睡眠は、私たちの体と心の健康を維持するために欠かせない要素です。日々の忙しさに追われ、睡眠不足になると「眠気」を感じますがそのまま活動できてしまうので、ついつい睡眠時間を削ってしまうことがあるかもしれません。

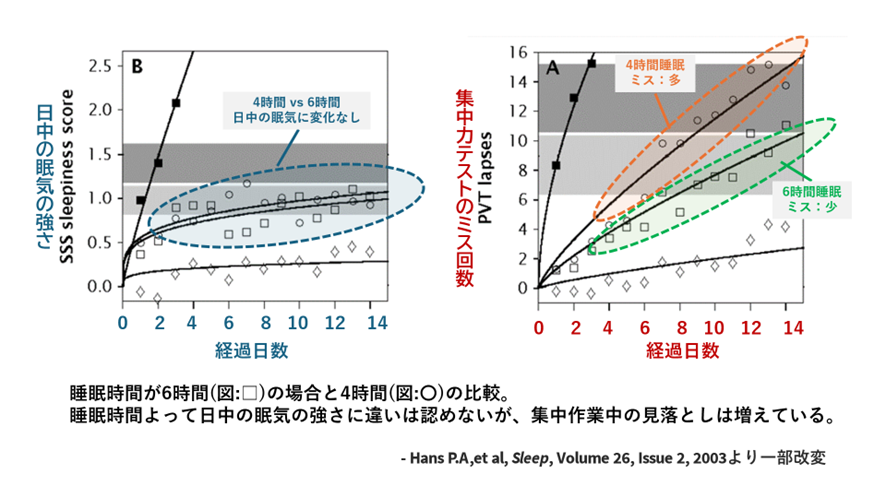

上の図は断眠を続けた場合の眠気や集中力を示した図です。左図では、睡眠時間が短い状態で何日も過ごしていても日中の眠気を示すアンケートは「6時間睡眠でも、4時間睡眠でも見分けがつかない」ことを示しています。一方で、右図では、数分間の集中力テスト(画面に現れた変化を見逃さずにいられるか)のミスの回数を示しています。先ほど違いのなかった6時間と4時間で結果に違いがありました。つまり、寝不足には数日で慣れてしまいますが、集中力には大きな違いが出てしまうことを示しています。

あなたの仕事中のうっかりミスや、運転中のヒヤッとした経験は睡眠不足のせいではありませんか?

この不足分をすぐに返済(=たっぷり眠ること)できずにいると、全身、特に血管や脳へ大きな負担がかかるようになるため注意が必要です。

2. 日本人の睡眠不足の原因

睡眠不足による不調が続いてしまわないように、毎日たっぷりと眠る必要がありますが、日本人は睡眠時間を確保することがどうも苦手なようです。

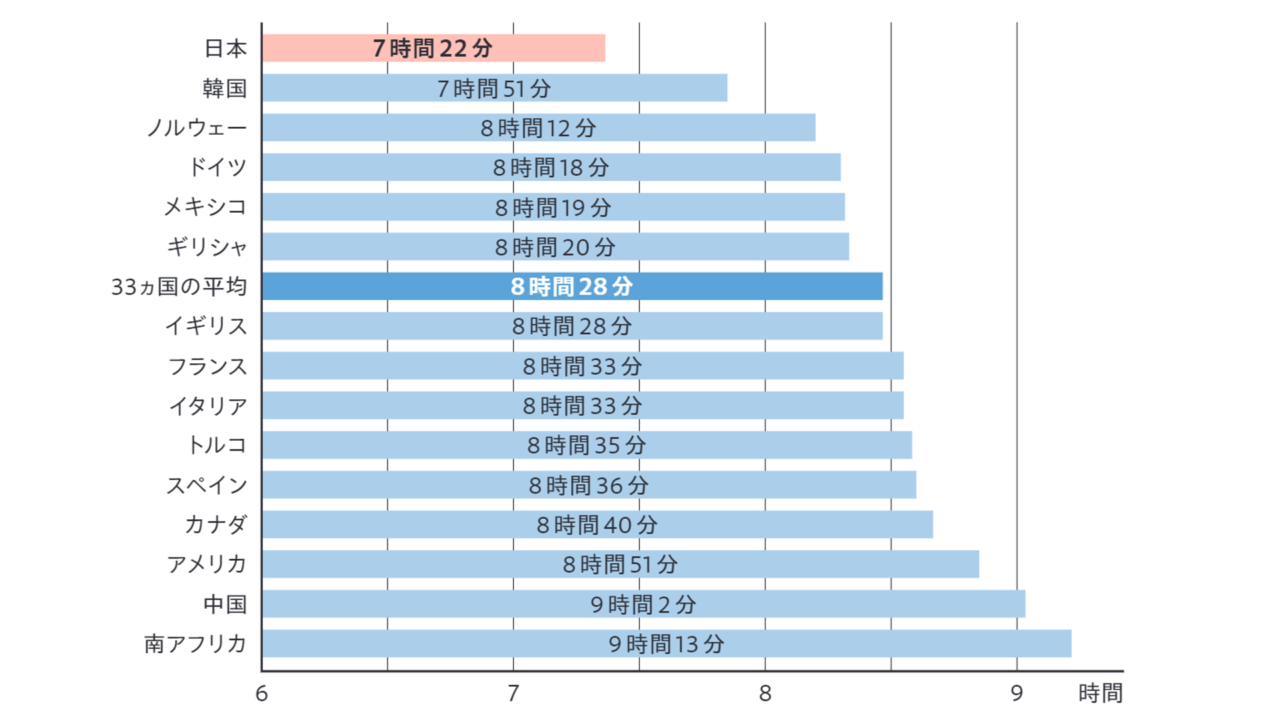

日本人が最も睡眠不足

世界各国の平均睡眠時間との比較を見てみましょう。経済協力開発機構(OECD)加盟国33か国の睡眠時間に関する評価(2021年)において、日本人の平均睡眠時間は最下位(33位 7時間22分)でした。驚くことに、加盟国の中で睡眠時間が8時間を下回ったのは韓国と日本の2か国だけでした。この背景には、いったいどのような影響が関係しているのでしょうか。

e-健康づくりネット(厚生労働省)より

残業時間と睡眠時間について

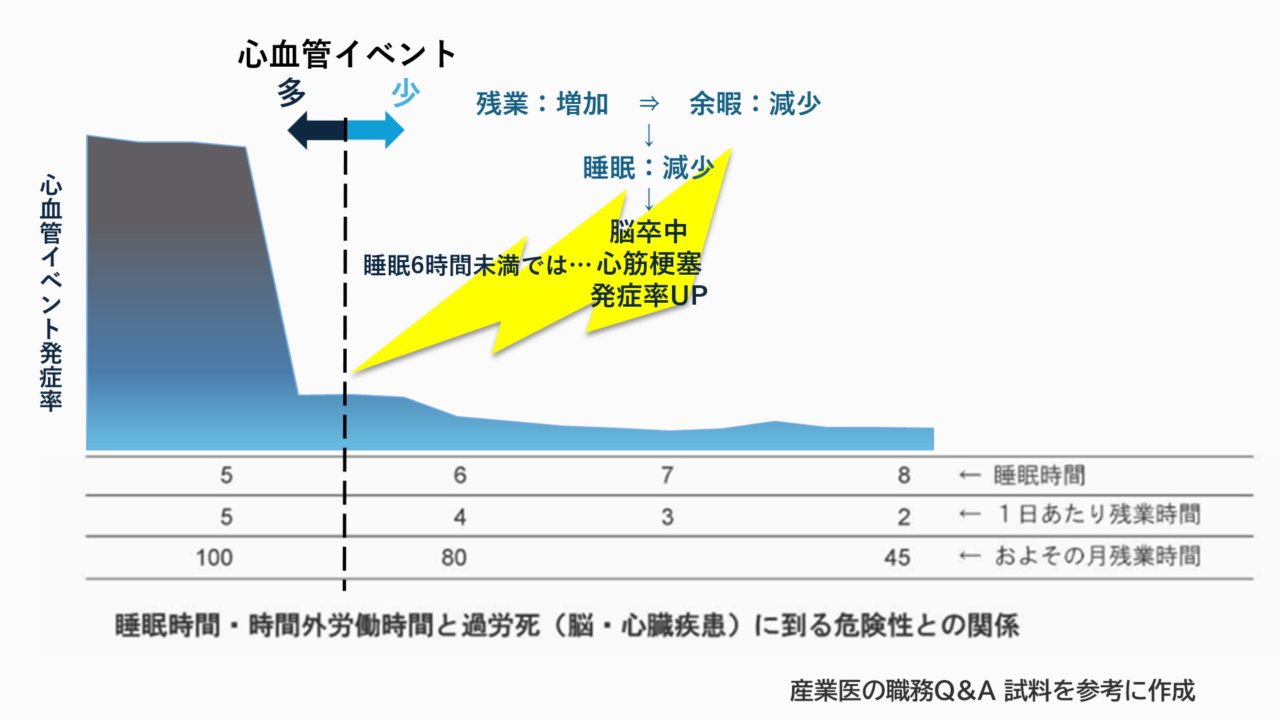

日本では、働きすぎやストレス、長時間の通勤などの影響が心配されています。2018年7月に「働き方改革関連法」が公布され、法制度からの対策がなされていますが、十分な対策が取れていないのが現状です。法律による残業時間の規制が必要となる理由の一つは、残業時間が増えるほど脳卒中や心筋梗塞が増えるためです。

下記の資料の通り毎日の残業時間は睡眠時間と関係が深く、残業が増えるほど睡眠時間も減ってしまい、睡眠時間が6時間を下回ると急に脳卒中や心筋梗塞の危険が高まります。

3. 睡眠負債の長期的な影響

睡眠時間が不足すると、私たちの体と心にはさまざまな悪影響が現れます。短期間の睡眠不足であっても、集中力や判断力の低下、情緒不安定、ストレスの増加などの症状が出ることがありますが、長期にわたると、さらに深刻な健康問題を引き起こします。

身体的影響

慢性的な睡眠不足による体の悪影響を確認してみましょう。日本国内の製造業工場に勤務する2,000名以上の男性を対象とした調査では、心筋梗塞や狭心症といった心臓疾患を発症するリスクは「6時間未満」の睡眠時間の場合、「6時間以上」の人に比べて4.95倍も高くなることが知られています1)。同様に40,000人以上の一般市民を対象とした調査では、睡眠不足の影響は心臓・脳の動脈だけではなく、高血圧症・糖尿病・脳血管疾患といったよく耳にする疾患の発症リスクも高めることが示されています2)。

この他、睡眠不足は免疫やホルモンバランスにも影響を与え、短期的には感染症にかかりやすくなり、長期的には乳癌や前立腺癌をはじめとする、がん(=悪性新生物)にもかかりやすくなってしまいます。

1) Hamazaki Y, et al. The effects of sleep duration on the incidence of cardiovascular events among middle-aged male workers in Japan. Scand J Work Environ Health. 2011 :411-7.

2)Itani O, et al. Short sleep duration, shift work, and actual days taken off work are predictive life-style risk factors for new-onset metabolic syndrome: a seven-year cohort study of 40,000 male workers. Sleep Med. 2017 :87-94.

精神的影響

睡眠不足は、ストレスや不安感を増大させ、うつ病や不安障害などの精神的な問題を引き起こすリスクもあります。特に、長期間にわたる睡眠不足は、感情のコントロールが難しくなり、仕事や人間関係にも悪影響を及ぼすことが多いです。集中力や記憶力の低下も、日常生活において大きな障害となるでしょう。

4. 睡眠時間の確保・対処法

健康面や学業・仕事のパフォーマンスためには睡眠時間の確保が必要であることがわかりました。でも、睡眠のための時間はなかなか捻出できませんよね。睡眠時間の確保や睡眠の質を高める対処策にはどんな方法があるのでしょうか。

ブルーライトの影響

就寝前にスマートフォンを覗いてしまうと寝つきが悪くなり、睡眠時間が短くなることが報告されています。この原因としてブルーライトの影響とメディアコンテンツの影響が挙げられています。

規則正しい睡眠リズムの指導として「朝日を浴びましょう」とよく指導しますが、これは日光が網膜を通じて脳へ伝わることで体内時計がリセットされるためです。日光には様々な波長(=色)が含まれていて、特に短波長(=青系統)の光は体内リズムへの大きいことがわかっています。スマートフォンが発する光にもこの短波長の波形が多く含まれており「ブルーライト」と呼ばれています。ブルーライトを就寝前に多く浴びてしまうとメラトニンの分泌が低下し、日内リズムが崩れる危険が指摘されています。

メディアコンテンツの影響

NHKの国民生活時間調査(2020年)によると、スマートフォンを用いた動画コンテンツの平均視聴時間は2時間もあります。こういったメディアコンテンツは視聴時間を増やしてもらうために長時間見てもらえるような興味関心の高いコンテンツを視聴者に合せて提供してくれます。見ていて楽しい(精神的な興奮のある)コンテンツを見続けて、ついつい眠る時間が遅くなってしまわないように、スマートフォンの充電場所は寝室外にしておくことが望ましいでしょう。

入浴

寝つきを早くすることでも睡眠時間は増えます。ベッドに横になって15分以内に眠れると睡眠時間も自ずから増えていきます。詳細は別の機会にお話をしますが寝付く90分前までにいかに体を温めておくかが快眠のコツの一つです。本来なら、朝日をしっかり浴びたり、昼間に有酸素運動を行ったりして、日内リズムを整えてあげれば体は自然と眠る前に体温を高めてくれますが、うまく休めない日もあるでしょう。そんな日の夜はしっかり湯船に浸かって体を温めましょう。

就寝の1~2時間前に、40℃程度の温かいお風呂に浸かることは、体温を高め、快眠を促進するために非常に有効です。浴槽に浸かれない場合は、首の後ろに41〜42℃のシャワーを当てることで、体温を効果的に上げることができます。首には、頭と体をつなぐ太い血管が集まっており、温めると効率的に体温を上昇させることができます。

5.確保してほしい睡眠時間とは

6時間睡眠は及第点

先に触れた通り、睡眠時間として6時間を下回る睡眠で何年も過ごしてしまうと、心筋梗塞や脳梗塞をはじめ様々な疾患にかかりやすくなります。6時間以上の睡眠を目標にしましょう。

いつもこの話をすると「本当に睡眠は6時間で充分なの?」「仕事が忙しく、5時間しか眠れません。もうだめですね」といったご意見をいただきます。もちろん世の中の全員が6時間で充分だとは考えていません。本来ならもっと長く休む方が体にとっても、良い影響が多いでしょう。でも、令和時代を生きている皆さまにとって、仕事・学業・家事・育児に追われる生活、とっても大変ですよね。それらを終えてやっと得た数少ない余暇の時間をすべて眠りに充てなさいというのも、毎日同じ質問をいただく我々としてもとても心苦しいのです。

たまにぐっすり眠れて120点の睡眠が得られると快適ですよね。私もそんな日は診療も、それ以外の仕事も、帰宅後の運動もできて、毎日こんな睡眠がいいと思ってしまいます。でもそんな日は滅多にありません。仕事で大きなミスをせず、週何度か運動ができる”及第点”を得るための睡眠時間として6時間を目標に眠るようにしてみましょう。

午後の集中力UPに昼寝がおすすめ

おそらく多くの方にとって6時間の睡眠では、昼下がりに眠気が出現します。これは睡眠時間が足りないということに加えて、昼の13-15時頃は眠くなり易い体内リズムであることが関係しています。この時間帯に眠くなるのは、あなたの体内時計がうまく働いてくれている証拠でもあるのです。昼下がりに数時間も注意散漫になって過ごすより、15-30分ほど昼寝をしてしまう方が午後の集中力にとってはいい効果が現れます。何時間も眠ってしまうと体内リズムが混乱してしまいますので30分以内の昼寝がおすすめです。夜の睡眠と、昼寝をうまく使い分けて体の悪影響へも、頭の集中力へも配慮した”いいとこどり”の睡眠を試してみましょう。

最後に

ここまで、睡眠時間と集中力、睡眠負債による悪影響、必要な睡眠時間と対策についてお話してきました。実践してもらうことでうまく眠れるようになってくだされば幸いですが、5-6時間も休んでいられない方、何をやっても眠気が取れない方もいらっしゃると思います。その原因には、自分ではどうしようもできない病気が潜んでいる可能性があります。

睡眠・生活習慣について相談できる医療機関で診察を受けてみることが解決の糸口になるかもしれません。

今後も睡眠や院内の様子が伝わるような情報発信を心掛けていきたいと思いますのでよろしくお願いします。下浦

当院は日本睡眠学会専門医療機関として睡眠検査・評価を実施するための環境を整え日々多くの患者様の睡眠改善に取り組んでおります。睡眠に関するお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。