睡眠関連ホルモンの役割:メラトニンとオレキシン

はじめに

毎日の体温の変化、運動時の心拍数や血圧の変動、痛みを我慢するときの体の変化、毎日のちょっとした変化に細やかに対応するために「ホルモン」がかかわっています。ホルモンは体内で生成され、主に血中を通って目的とする臓器へ移動します。ホルモンは100種類以上同定されており生成場所、貯蔵場所、作用する場所もバラバラで非常に複雑です。

多数存在するホルモンのなかでも、特に睡眠にかかわりの深いものとして「メラトニン」と「オレキシン」があります。これらのホルモンは、それぞれ異なる役割を持ちながら、睡眠と覚醒のリズムを制御しています。今回は、メラトニンとオレキシンの概要、そしてそれらをターゲットとした治療薬について詳しく解説していきます。

2. メラトニンとは?

メラトニンの概要と機能

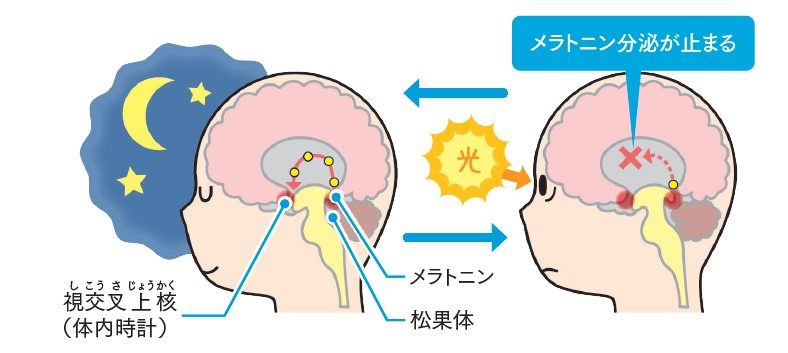

メラトニンは、脳の松果体で合成されるホルモンで、睡眠と覚醒のリズムを調整する役割を持っています。特に「暗くなると眠くなる」という体内の自然なリズムに深く関与しています。メラトニンの分泌は、夜になると増加し、朝日などの強い光を浴びると減少します。このリズムは、体内時計と密接に連動しており、日中の覚醒と夜間の睡眠の調整を担う重要な要素です。

メラトニン分泌のリズムと体内時計への影響

メラトニンの分泌は体内時計の影響を受けます。体内時計の時間はどうやって決まっているのでしょうか。実は、目に入ってくる光が大きく影響します。暗くなると網膜からの光の刺激が減少し、それが視交叉上核(体内時計の司令塔)に信号として伝達され、メラトニンの分泌が開始されます。分泌されたメラトニンは血液や脳髄液を通り全身をめぐり、睡眠促進が行われます。一方、強い光を浴びるとメラトニンの分泌は抑制され、覚醒が促されます。起床後朝日を浴びて、夕暮れ後は光を避けて生活すると、規則的な睡眠パターンが保たれますが、時差ぼけや不規則な生活によってこのリズムが乱れることがあります。

メラトニンの作用:睡眠促進と体内リズムの調整

「関東百貨店健康保険組合 けんぽだより」より

メラトニンは、メラトニン受容体に結合します。その効果は、受容体の種類によって様々です。メラトニン受容体は特に脳の視交叉上核にたくさん存在します。先述の通り、視交叉上核に届く光が減ってくるとメラトニンが徐々に分泌されます。分泌されたメラトニンが視交叉上核に届くと、①視交叉上核の神経活動を抑え、睡眠・覚醒リズムを睡眠側へ傾け、②体内時計を調整する作用があります。単に睡眠を促すだけでなく、体内時計の調節にも関わっているのです。

3.メラトニン受容体作動薬

メラトニン受容体作動薬は、ラメルテオン(商品名:ロゼレム)として処方されます。入眠や中途覚醒を抑える効果を期待して睡眠薬として処方します。さらに体内時計を調整する作用があるため、海外旅行後の“時差ボケ”や体内時計の不調によって起こる「概日リズム睡眠・覚醒障害」の際にも処方を行います。

他の睡眠薬との最大の違いは体内時計を変化させることができる点です。眠ることだけを目的に、明け方・昼間に投与すると体内時計が崩れてしまいます。何時に服用するのか、どれくらい容量を投与するかが重要なお薬です。来院後に症状をよく相談の上処方量を相談するようにしましょう。

4. オレキシンとは?

オレキシンは、1998年に日・米の2つの独立した研究グループによって同時に発見されました。日本の研究者である柳沢正史博士のチームが「オレキシン」と名付け、一方でアメリカの別のチームは「ヒポクレチン」と呼びました。国際誌で併記される場合はOrexin/hypocretinとオレキシンが先行され表記されていることが多いです。オレキシンは脳の視床下部の外側野で作られるホルモンで、主に覚醒を維持する役割を持っています。

オレキシンの発見と歴史

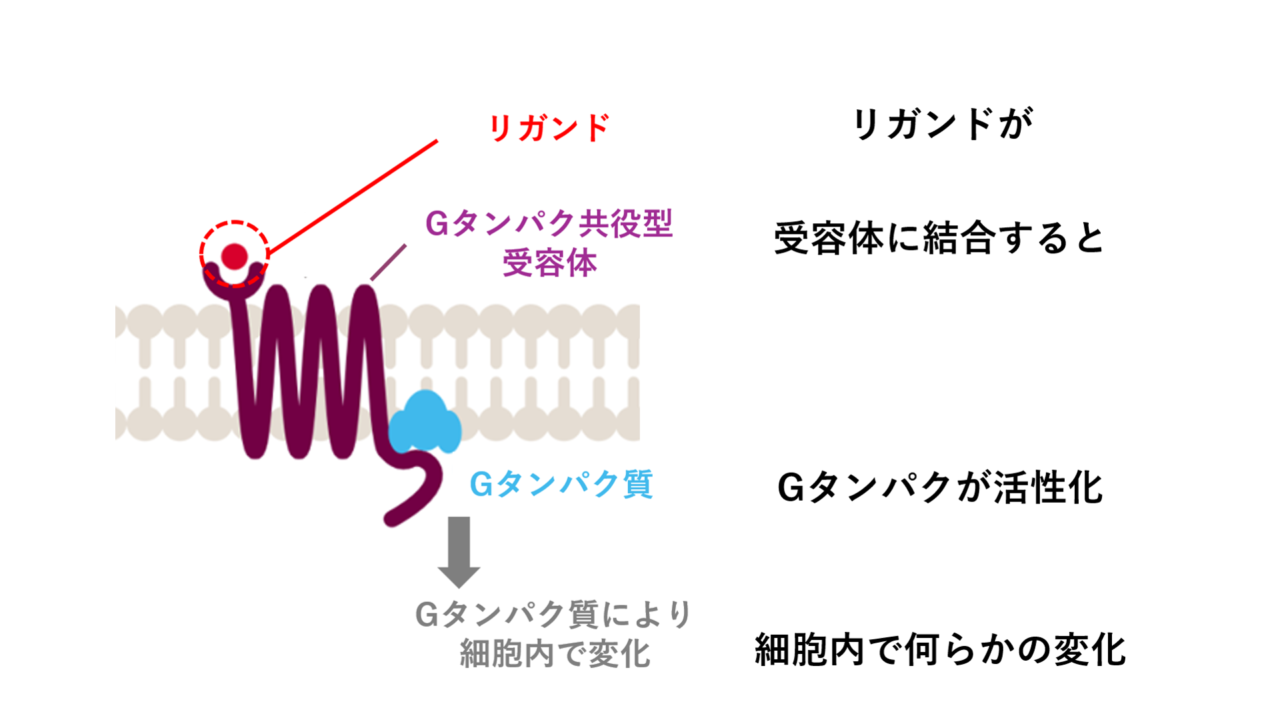

オレキシンが発見された経緯には、アメリカ政府が1990年から行った「ヒトゲノム計画」が大きく関係しています。人の細胞に含まれている核の中に含まれるDNAの情報をすべて調べるという膨大な研究計画であり、予定された期間は15年間、予算は30億ドル(当時のレートで4800億円)というビッグプロジェクトでした。予定された期間よりも早期の2000年には、ヒトのDNA情報の90%以上が明らかになりました。DNAの構成要素は、たった4つ(アデニン、チミン、グアニン、シトシン)しかありませんから、配列が似通っている箇所がいくつか出てきます。その規則的な配列を見ていくことで、ヒト細胞の細胞膜で細胞外からの”信号物質”の情報を受け取る”スイッチ=受容体”に規則性があることがわかりました。この受容体の一種を「Gタンパク共役型受容体」、信号を伝える物資を「リガンド」と呼びました。

ヒトゲノムの解析が進むにつれて、未知の「Gタンパク共益役型受容体」がたくさん発見されました。何を行っているのか、何がリガンドなのかわからない受容体がたくさん見つかったのです。先に受容体だけがわかり、対になるリガンドが見つからずに迷子になってしまったこれらの受容体は「オーファン受容体(orphan : 孤児の)」と呼ばれました。リガンドが見つかれば細胞レベルで起こっていることがわかるため、このリガンドの捜索は、ヒトゲノム解析と並行されながら、各国の研究者たちの徐々に解明されていくことになりました。

数あるオーファン受容体のうちの一つ、脳の視床下部外側野という場所の脳細胞に多く見受けられる受容体のリガンドが1998年に筑波大学の柳沢正司氏・桜井武氏らのグループによって同定されました。彼らはこのリガンドを「オレキシン:Orexin」と名付けました。このオレキシンはナルコレプシーという睡眠疾患に大きくかかわるのですが、発見当初は全く見当もついていなかったそうです。

オレキシンは“食欲”を表すギリシャ語の“orexis”から名づけられました。オレキシン受容体がたくさんある視床下部外側野は、食欲に関連する部位(接触中枢)だったため、食欲に影響を与えるだろうと考えられていました。実際に、マウスにオレキシンを投与したところ、食事摂取量が増加しました。反対に、空腹になったマウスは、オレキシンの分泌量が増えようとしていることもわかりました。

以上の経緯から食欲に深くかかわる物質として研究が勧められたオレキシンでしたが、食欲以上に「睡眠」への影響が大きいことが次第に明らかになっていきます。

オレキシン受容体ノックアウトマウス

筑波大学の柳沢氏らのグループは、オレキシン受容体が、遺伝子操作によって働かない(=ノックアウト)マウスの食事量に関する観察をしました。当初の予想では食事量が低下すると考えていましたが、食事量の変化は小さく画期的な発見という様子ではなかったそうです。

ネズミは夜行性のため、食事をとっている様子を観察することができません。そのため暗視カメラを用いて深夜のネズミの行動も観察を始めたところ驚くべき行動が観察されました。

脳波と筋電図の情報からマウスはこの短時間で「レム睡眠」を行っていることがわかりました。実は眠った直後にレム睡眠が起こることは非常に珍しいことで、ナルコレプシーという睡眠疾患に特徴的な挙動です。ナルコレプシーについての症状は別の章に譲りますが、当たり前のように活動していたのに突然力が抜けて眠ってしまう状態(sleep onset REM )が、オレキシン受容体ノックアウトマウスで頻発しているということがわかりました。これをきっかけにナルコレプシーの症状は、脳の髄液内のオレキシン濃度が不足する場合や、オレキシンの効きが悪くなった場合に出現することがわかりました。

ヒトのナルコレプシーの患者においても、脳髄液内のオレキシン濃度が高頻度(約90%)で低下を認めることがわかり、現在においてもナルコレプシー(type1)の診断基準の一つとなっています。

1990年から開始された「ヒトゲノム解析プロジェクト」から、8年でオレキシンが発見され、その後数年足らずで、原因不明の眠り病だったナルコレプシーの原因物質である事が明らかになりました。筑波大学の柳沢氏らの研究功績は日本のみならず海外でも高く評価されておりノーベル生理学・医学賞の有力候補と目されています。

オレキシン受容体拮抗薬

オレキシンは、睡眠のメカニズムに非常に密接に関係しているため、睡眠障害を解決する治療薬として広く用いられています。覚醒を維持するために効果を発揮するオレキシンですが、脳内のオレキシン受容体と結合できないと効果を発揮できません。その作用を利用して、新たな睡眠薬としてオレキシン受容体拮抗薬が2014年に日本国内で販売されました。

スボレキサント(®ベルソムラ)およびレンボレキサント(®デエビゴ)は脳内のオレキシン受容体に実際のオレキシンよりも素早く結合する物質です。これらの薬物はオレキシン受容体に結合した後は何もしません。オレキシンが結合すれば覚醒を維持できますが、薬がジャマをして、結合ができないためナルコレプシーの方のように寝入ってしまいます。

オレキシン受容体拮抗薬は、飲み薬として腸から脳のオレキシン受容体までしっかりと到達し入眠を手助けしてくれます。入眠時刻近くになると脳内のオレキシン濃度が下がって眠り易くなることは生理現象であるためオレキシン受容体拮抗薬の内服による副作用はそこまで多くありません。ナルコレプシーの症状の一つとして、入眠前に幻覚(夢)を見る症状がありますが、オレキシン受容体拮抗薬の服用によっても、同じように夢を見ることがあります。

オレキシン受容体拮抗薬は非常に効果的に睡眠を促してくれます。2014年に処方可能になってからは入眠導入剤の管理はかなり変わりました。これまで頻用されてきたベンゾジアゼピン系睡眠薬は、効果も副作用も多いクセの強いお薬でしたが、副作用の少ないのに効果的なオレキシン受容体拮抗薬の登場は、処方する我々の悩みを本当に大きく減らしてくれています。

オレキシン受容体拮抗薬の副作用として、悪夢や日中の眠気が挙げられます。睡眠薬の効きすぎというところでは仕方ないのかもしれません。また、スボレキサントは、抗真菌薬やピロリ菌の除菌で使用する薬との飲みあわせにより催眠作用が延長してしまいます。レンボレキサントでは他の薬剤との飲み合わせでの効果の減弱の報告はありません。

オレキシン受容体刺激薬

脳内のオレキシン受容体が活動すれば、ナルコレプシーの患者さんでも覚醒が維持できるはずですが、残念ながら処方可能な薬は現在のところありません。

睡眠/覚醒は毎日のことですから、飲み薬の開発が望まれています。実は経口オレキシン受容体刺激薬の開発はかなり進んできており、第3相臨床試験(国への医薬品製造販売承認申請に必要な最後試験)が現在(2024年11月)進行中です。この経過によって眠りに困っていたナルコレプシーの患者さんの生活が一変する可能性を秘めており。我々としても結果が待ち遠しい試験です。

おわりに

メラトニンとオレキシンは、私たちの睡眠と覚醒のリズムを制御する上で非常に重要なホルモンです。これらのホルモンに基づいた治療法は、睡眠障害に対する新しい治療法として注目されています。効果的な治療法やナルコレプシー患者さんへの根治的な治療が期待されます。

参考URL

オレキシンの生理機能の解明 櫻井武 (chrome-extension://dnkjinhmoohpidjdgehjbglmgbngnknl/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwww.md.tsukuba.ac.jp%2Fbasic-med%2Fpharmacology%2Forexin.pdf)

YouTube PIVOT公式チャンネル(https://www.youtube.com/channel/UC8yHePe_RgUBE-waRWy6olw)

オレキシン受容体刺激薬第3相臨床試験(https://www.takeda.com/jp/newsroom/newsreleases/2024/takeda-tak-861-narcolepsy-2024)

関東百貨店健康保険組合 けんぽだより(https://www.kanto-kenpo.or.jp/webmagazine/index.html)はじめに

当院は日本睡眠学会専門医療機関として、睡眠検査・評価を実施するための環境を整え日々多くの患者様の睡眠改善に取り組んでおります。睡眠に関するお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。