【第1回:眠れない理由を理解する】なぜ眠れない? 不眠の原因とCBT-Iでの対処法を専門医が解説

第1回:眠れない理由を理解する

――CBT-I(睡眠の認知行動療法)の理論と評価

1. はじめに:「眠れない」そんな時どうすればいいの?

眠れない…それは誰にとってもつらい経験です。

ただ、「眠れない」という状態は、単に“眠れなかった”という事実ではなく、

心や体、生活のどこかで起きている変化の“結果”であることが多いのです。

それなのに病院に行くとすぐに睡眠薬を出されてしまいます。

こういったとき多くのクリニックで処方されるお薬の中には早期に眠りを得られる一方で

・同じ容量では効きにくくなる

・長期化すると副作用が出やすい

といった側面もあり、使い方には注意を要します。

「お薬だけに頼らず、自分でも睡眠対してできることはありませんか?」という声はよくいただきます。

本来なら、医療者側が生活習慣の指導も行うべきなのですが、睡眠専門医院である当院でもお薬を処方する場面が多いです。

副作用の少ない睡眠薬が登場するようになり睡眠薬に対する処方の抵抗感が低くなりつつあり野かもしれません。

夜布団に入っても眠れず、時計ばかり気になり、「明日に響く」「どうしよう」と焦る。

このような状態が続くと、「また眠れないのでは」という不安や緊張が習慣化し、

眠りに入る感覚そのものがわからなくなってしまいます。

薬のほかに方法はないのか??

こんな時に内服薬に替わる方法がCBT-I(認知行動療法)なのです。

2. CBT-Iとは何か? …薬ではなく、「行動」と「思考」から眠りを整える方法

CBT-I(Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia)は、

不眠症に対してもっとも有効性が高いとされる治療法のひとつです。

米国内科学会、欧州睡眠学会の不眠障害の治療ガイドラインでは、

「睡眠薬と同等に第一選択の治療」として位置づけられています。

CBT-Iの特徴は、眠れない原因を薬で“抑える”のではなく、

「生活習慣」や「眠りに対する考え方」そのものを整えることで、根本的に改善を図る点にあります。

CBT-Iで扱う内容は、主に以下の3つに分かれます

- 行動療法的技法(例:寝床の使い方、就寝時間の調整)

- 認知的技法(例:「○時間寝なきゃだめ」といった思い込みの修正)

- 教育的技法(例:睡眠の仕組みや悪循環の説明)

3. 睡眠を理解する3つのモデル

不眠を理解するうえで重要な理論モデルをご紹介します。

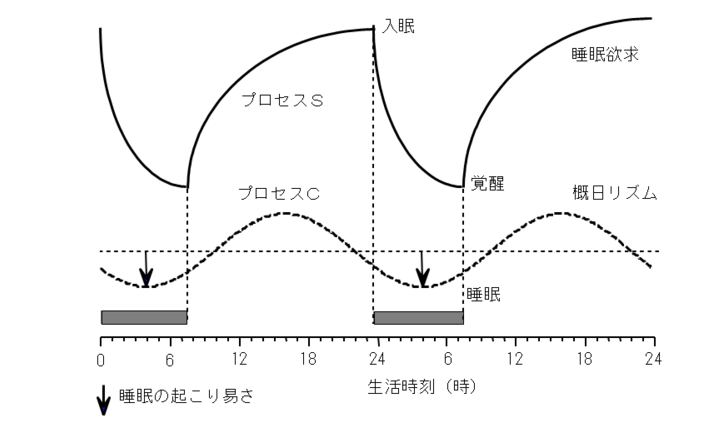

A. 睡眠圧と覚醒のバランス(2プロセスモデル)

私たちの眠気は、「起きている累積時間」と「体内時計」によって決まります1)。

長時間起きていれば「睡眠圧」がたまり、眠気が強くなります(プロセスS)。

しかし、日中に長く寝てしまうと、夜に眠気が出ないのはこのためです。

B. 体内時計(概日リズム)の役割

人間の体には約24時間周期のリズム(サーカディアンリズム)があり、

「眠くなる時間帯」や「目が覚めやすい時間帯」が自動的に設定されています)(プロセスC)。

・毎日バラバラな起床時間

・夜ふかしや寝だめの繰り返し

→ これらは体内時計を混乱させ、眠気のリズムを狂わせます。

C. 覚醒の状態と心理的な緊張

「眠らなきゃ」と思うほど脳が活性化し、

“眠るためのスイッチ”が入らなくなる状態…これが「覚醒閾値(かくせいいきち)が高い」と呼ばれる状態です。

睡眠とは、筋肉や脳の力を抜く“受動的な状態”であり、

頑張って努力しても、うまく眠れない性質のものなのです。

4. CBT-I導入時の初期評価

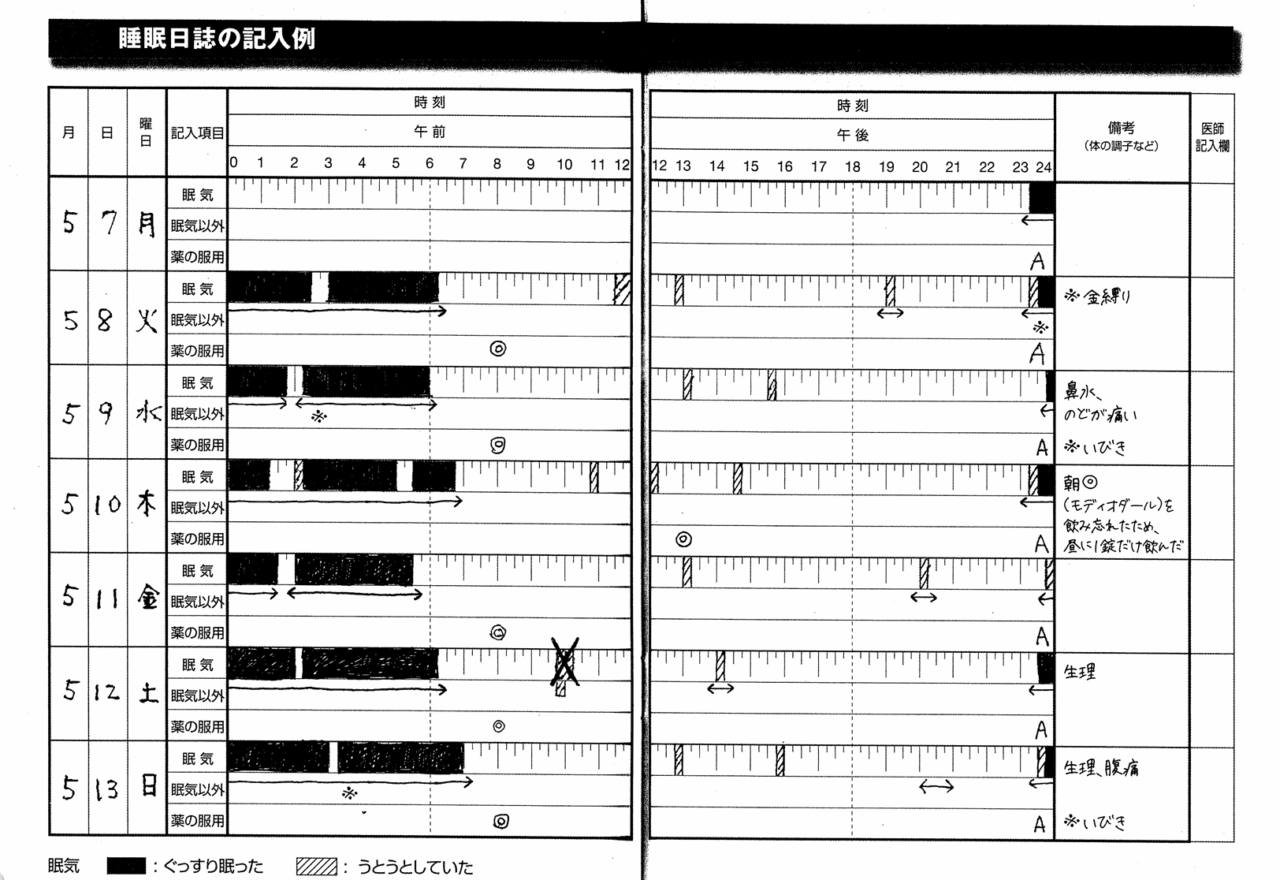

睡眠日誌の記録

CBT-Iでは、日々の睡眠状況を1〜2週間ほど記録してもらいます。

自分の睡眠を客観的に見ることで、以下のような気づきが得られます

休息感の確認として0-5の6段階で、毎日の睡眠を振り返るようにすることもおすすめです。

- 実際の「寝床にいる時間」と「眠っている時間」のギャップ

- 中途覚醒や早朝覚醒の有無

- 睡眠に関係する日中の行動(昼寝・睡眠薬の使用、カフェイン摂取状況など)

記録例

睡眠時間のほかに、日中の眠気の有無など記載。平日・休日の変化なども確認します。

医学的な評価と睡眠への影響因子

- 身体疾患(痛み・かゆみなど)による影響の確認

- 精神疾患(うつ・不安)やそれに伴う処方薬による眠気への影響の評価

- 飲酒・喫煙・薬剤の影響:利尿剤(夜間頻尿)やステロイド(不眠の副作用)などの評価

- 光環境の確認(お部屋の窓からの光、夜間のスマートフォン(ブルーライト)、就寝時の電光)

- 夜間の就寝時間以外の睡眠時間の把握(※昼寝はなるべく30分以内までにとどめる)

5.睡眠日誌を記載してきてもらったら…

睡眠日誌の記録を見ながら、睡眠の振り返りと、衛星指導の実行に向けた内容を話し合います。

衛生指導の内容はなるべく具体的にして、患者さん自身が決めた目標を達成してもらえることが理想的です。

例えば、光環境について説明し「起床後に数十分日光浴をする」ことを目標とするなら

△→「30分日光に当たるようにします」

〇→「日光に当たる場所は、家の庭にします。庭でラジオ体操をして過ごすようにします。」

運動習慣や、夜の就寝時間までの過ごし方なども具体的に話すことで睡眠に対する苦手意識を徐々に和らげていきます。

認知的・行動的パターンの把握

睡眠によいと思ってかえって、不眠に陥るパターンの方もいらっしゃいます。

「早く布団に入れば入るほど眠れる」と思って20時に就寝

個人差がありますが、「20時」は睡眠禁止帯と言って寝付きにくい時間帯の可能性があります。

2プロセスモデルをもとに考えると、起床してから一定時間を経過しないとなかなか寝付けません。

そのため、起床時間から何時間経過したのかを考え、就寝時間を考えていきます。

1日でなんとかしようとせず、数週間かけて改善を目指していきましょう。

「眠れないのは性格のせい」と思い込み、罪悪感を抱いてしまう

こうした習慣や思考を見える化することが、治療の出発点になります。

(眠れない!どうしよう!)と頭がいっぱいになると寝付くのは困難です。

自律訓練法や筋弛緩法など入眠をサポートする方法がCBT-Iには含まれています。

今後のコラムでも発信してまいります。

5. おわりに:治療の第一歩は、“眠れない理由”を見つけること

多くの方が「なぜ眠れないの?」と自分を責めてしまいます。

しかし、その前に大切なのは、「なぜ今、眠れなくなっているのか」を知ることです。

CBT-Iの最初のセッションでは、眠れない夜の背後にある習慣、考え、生活リズムを見つめ直します。

これは“非難ではなく観察の目線”することが目的です。

「どうして自分は眠れないんだ」と卑下せず、

「今、自分の中で何が起きているのか?」を認知すること。

そこから、眠りを取り戻す旅が始まります。

一歩ずつ自分らしい睡眠を取り戻せるよう取り組んでみましょう

1)Borbély AA. A two process model of sleep regulation. Hum Neurobiol. 1982;1(3):195-204.