【第2回:正しい知識を身につける】なぜ眠れない? 不眠の原因とCBT-Iでの対処法を専門医が解説

第2回:正しい知識を身につける

――心理教育と睡眠衛生指導

1. はじめに:眠れない人ほど「睡眠について誤解している」?

「ぐっすり眠るには8時間寝なければいけない」

「眠れないなら、横になって目を閉じていれば休める」

「夜眠れなくても、昼寝で回復すればいい」

こうした“常識”の多くは、一部の人に当てはまる内容を拡大解釈していることが多いのです。

大きな誤解を鵜呑みにしていしまうと、不眠を長引かせる原因になります。

CBT-Iでは、治療の早い段階で「睡眠衛生教育」と呼ばれるパートを設け、

睡眠についての正しい理解を共有することから始めます。

これは、患者さんの知識不足を責めるものではありません。

むしろ、「誤った知識のせいで、過剰な努力や不安を抱えてしまっている方」が少なくないからこそ、

「眠れないのは自分のせいではない」と知ってもらうことが出発点になります。

2. 睡眠の正しい知識とは?

睡眠の必要時間に個人差がある理由

「人間は8時間寝なければ健康を害する」というのも、大きな誤解を招きやすいものです。

実際には、6〜9時間の間で個人差があり、7時間台が最も多いという研究結果があります。

さらに、同じ7時間睡眠でも、日中に眠気がなく、気分や集中力が保てていれば、

それは“質の良い睡眠”と評価されます。

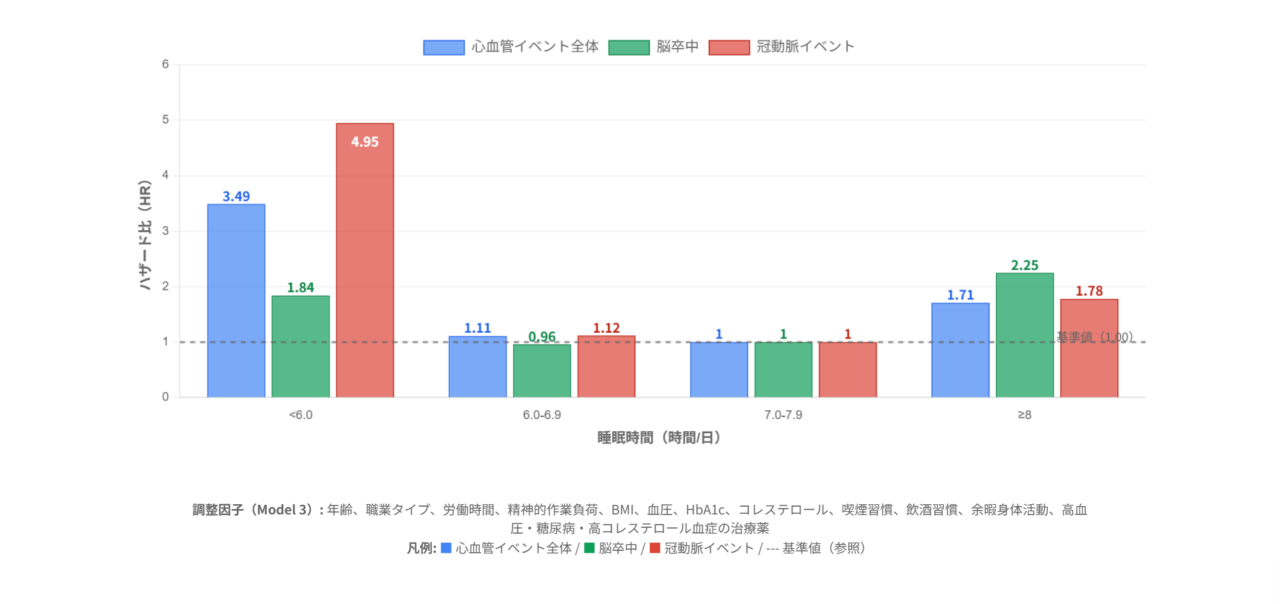

また、睡眠時間別に見た、心血管イベント(ex 脳梗塞、クモ膜下出血、心筋梗塞など)の発症リスクについても7時間程度の方が最も死亡率が低いことがわかっています。

Scand J Work Environ Health. 2011 :411-7. の結果をイベント別に記載

お伝えしたいのは、

”〇時間”が正解ということはないこと。

短すぎる(6時間未満)、長すぎる(9時間以上)というのは睡眠障害など何かしらの疾患をはらんでいるかもしれない

ということに注意しましょう。

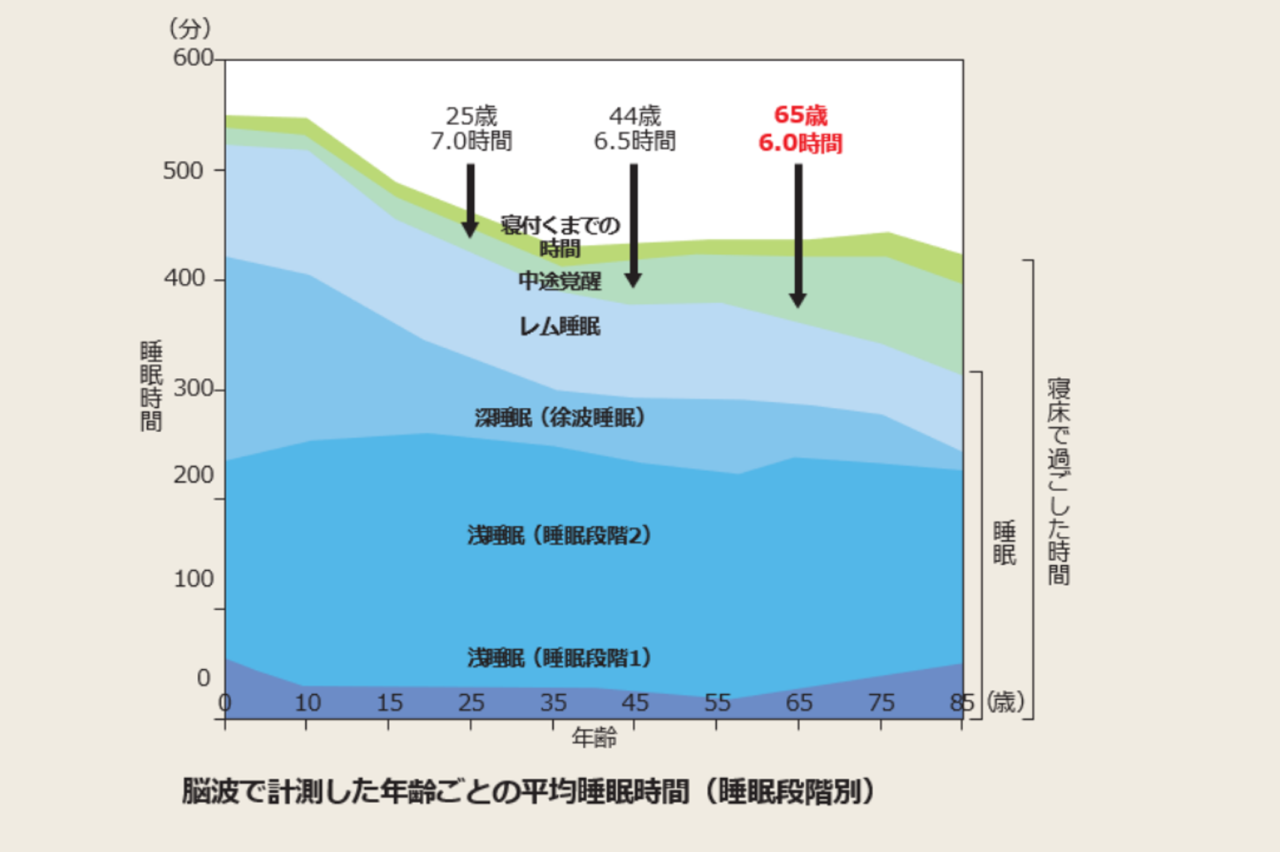

加齢とともに「眠り」はどう変わるのか

年齢とともに睡眠は変化します。

中高年になると、深い眠り(徐波睡眠)が減り、夜中に目が覚めやすくなるのは生理的な現象です。

そのため、「若い頃のように寝続けられない=病気」ではないことを知るだけでも、

不安や焦りは軽くなります。

各年齢別の睡眠時間の推移

健康づくりのための睡眠ガイド2023より 深睡眠(高齢化に伴って、徐波睡眠の時間割合が徐々に減少、また中途覚醒の時間割合が増加)

睡眠の「質」とは何か?

「眠ったはずなのに疲れが取れない」「寝た気がしない」

こうした訴えの多くには、“睡眠の質”の低下が関係しています。

睡眠の質を判断するひとつの指標が「睡眠効率」――

寝床にいた時間のうち、実際に眠れていた割合です。

例)

就床時間:23:00〜7:00(8時間)

実際の睡眠時間:5.5時間

→ 睡眠効率:約69%(理想は85%以上)

実際には、脳波まで確認しなければ、眠っているのかどうか、睡眠の深さ(浅睡眠・深睡眠)などが評価できないため、PSG検査を行うことが重要です。そのため、あくまで目安となりますが、何時間くらいベッドにいるのか、眠れていたのはどれくらいの時間なのかを自分で振り返ることも大切な習慣となります。

3. 睡眠衛生指導――生活習慣と眠りの関係を見直す

カフェイン・アルコール・喫煙と睡眠

- 摂取する量や体質によって持続時間は異なりますが、カフェインは摂取後4〜8時間、覚醒作用が持続します。

夜眠る前まで効果が持続しない様、注意しながらコーヒーは楽しみましょう。 - アルコールは入眠を早めるが、夜間の覚醒を増やし眠りを浅くします。

飲酒直後に血中のアルコールが高まることで、一時的には眠気を催すようになります。しかしアルコールが分解されてしまいアセトアルデヒドになってしまうと、悪心や心拍数の増加など眠りを妨げる方向に働くようになり、結果的に不眠につながります。 - 喫煙は交感神経を刺激し、寝つきを悪くしやすい

喫煙によってニコチンが体内に入ると、交換神経の活性化し覚醒しやすくなります。

日中の眠気覚ましになるかもしれませんが、夜間の安眠にはタバコは逆効果でしょう。

寝る直前の行動――“脳の興奮”を落ち着ける

- スマホ・PCはブルーライトによりメラトニン分泌を抑制します。

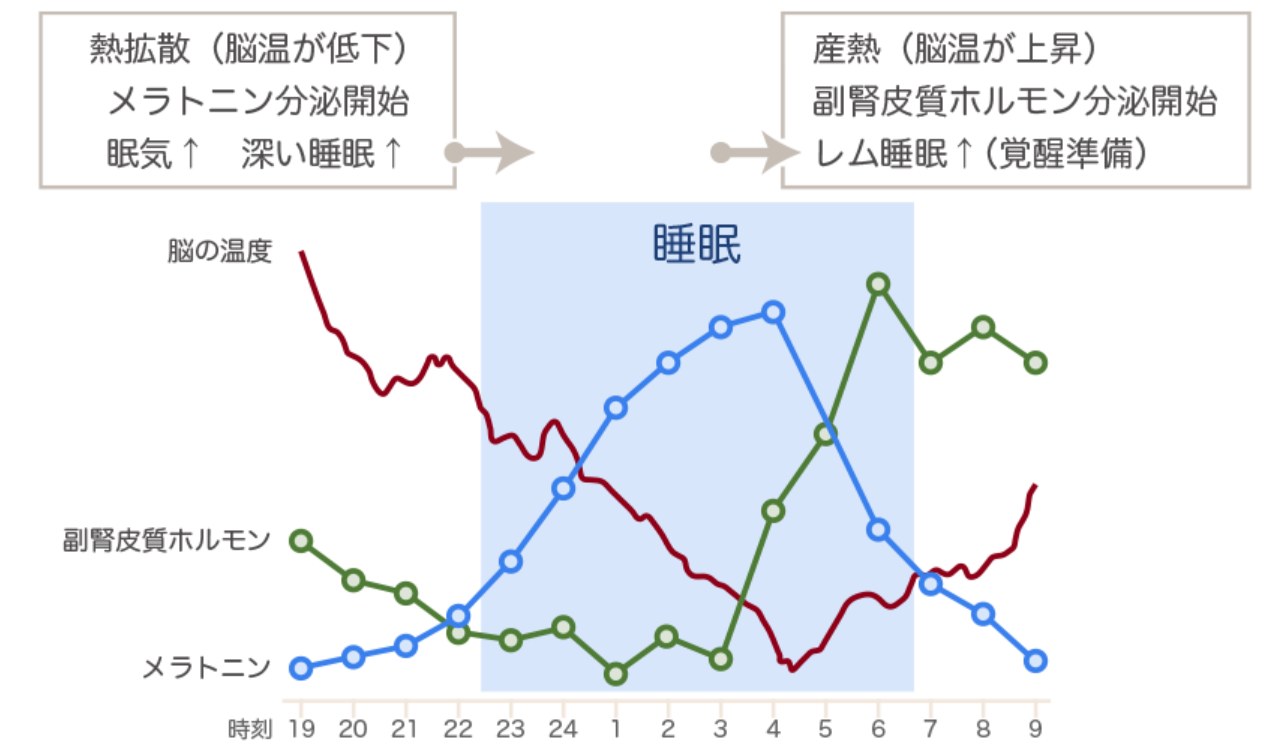

メラトニンの分泌と体温変化

眠りのメカニズム-eヘルスケアネットから 睡眠の数時間前から増加するはずのメラトニン。目に強い光刺激が入ると分泌の低下が懸念されます。

スマートフォンから生じるブルーライトも原因の一つです。

就寝1時間前からは「クールダウンタイム」として、 読書・軽いストレッチ・入浴など、心身が緩む行動を意識しましょう。

メラトニンの分泌が順調なら手足が温かくなってきます。深部体温がさがることで脳が冷えしっかりと眠ることができます。

メラトニンの分泌を順調にするためにできることはあるのでしょうか?

朝の過ごし方が夜の眠気を決める

- 起床時間は休日でもなるべく固定する

意外かもしれませんが、メラトニンの分泌時間は「朝に」決まっています。

目が覚めて、光の刺激が目の奥に届くと体内時計がリセットされます。

それから14-16 時間程経過するとメラトニンの分泌が増えてきます

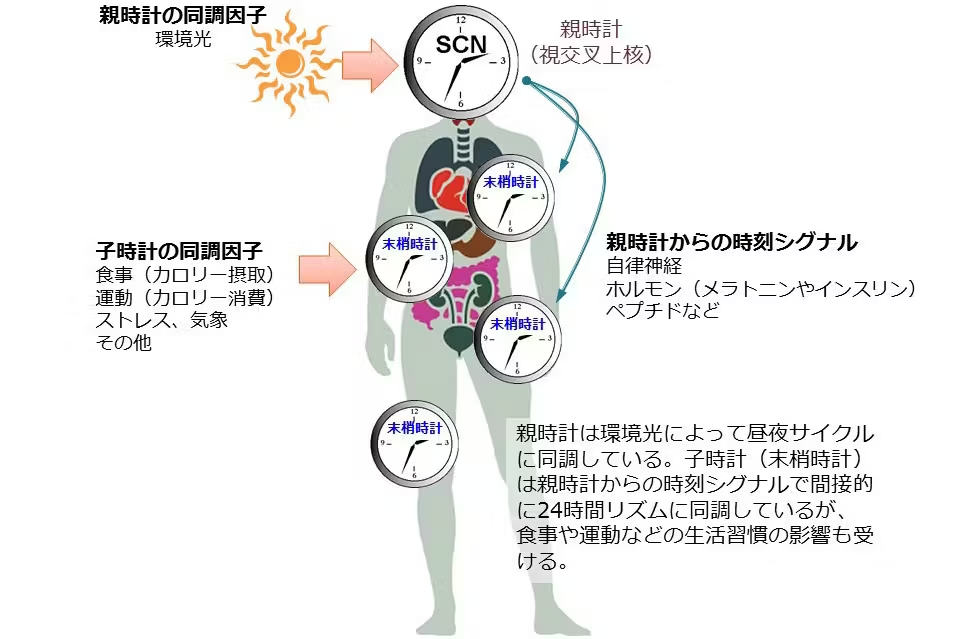

- 光以外に体内時計を左右する要因は?

体にセットされている体内時計の数は一つだけではありません。

内臓・皮膚・交感神経系など様々な機構にそれぞれの体内時計があり、定期的に同調しています。

そのため、朝の光だけでなく、朝食をしっかりとることや、日中にしっかりと運動をすることも体内時計にいい影響があります。

中枢と抹消の体内時計

Webナショジオ 2017年6月22日より

4. 意外とやりがち? 睡眠に「逆効果」な習慣

早く寝すぎて、かえって眠れない

睡眠圧(眠気)が十分たまっていない状態で寝床に入ると、寝つけずに入眠に時間がかかってしまいます。

「寝床=寝付けない場所」となってしまい不眠の原因となってしまう恐れがあります。

寝床を眠る場所と紐づけるためにも、長時間横になってスマートフォンを見るような生活習慣を避けましょう。

夕方〜夜の昼寝は夜間の入眠を妨げる

前日も十分に休めていないと一日中睡魔に襲われることもあるでしょう。

仕事終わりの電車などでついつい居眠りしてしまうと体内時計が崩れてしまい、夜に眠れなくなってしまうかもしれません。 昼寝をするなら、午後3時ころまでとしましょう。深睡眠が現れないように30分以内の仮眠にとどめるようにしましょう。

休日の「寝だめ」

寝だめは、不眠の原因として多いお悩みです。不眠に悩む方で多いのが、「夜更かし+遅くに起床」というパターン。

起床時間がずれることで、体内時計が後ろにズレ、夜に寝つけなくなってしまいます。

起床時間が3時間遅れれば、夜眠くなるなるのも3時間遅れてしまいます(“社会的時差ボケ”)

5. CBT-Iの中で心理教育が果たす役割

CBT-Iでは、「○○してはいけない」と単に指導するのではなく、

“なぜそれが眠りに影響するのか”という納得感も重要です。

人は“指示”だけでは動かず、「理解して、納得して、自分に合う」と感じたときに行動が変わるからです。

心理教育は、睡眠という“感覚に頼りがちな領域”を、

科学的に理解し、言葉で説明できるようになる過程です。

これにより、睡眠に対する“漠然とした不安”が減り、

治療全体の進行もスムーズになります。

6. おわりに

睡眠に関する正しい知識は、

「眠れないこと」を責める材料ではなく、

「安心して眠れるようになるため」の道しるべです。

安定した眠りを手に入れる、土台として、“知ること”は最大の安心材料になります。

次講以降の知識も併せて、自分から眠っていける環境を整えていきましょう。