【第4回】なぜ眠れない? 不眠の原因とCBT-Iでの対処法を専門医が解説

第4回:眠りを妨げる習慣を見直す

――刺激制御法と睡眠制限法の導入

1. はじめに:「寝室」が眠れない場所になっていませんか?

眠れない夜が続くと、「また眠れなかったらどうしよう」という不安が強まり、

布団に入った瞬間から緊張してしまう方が少なくありません。

本来、寝室は体と心をゆるめるための場所です。

ところが不眠が慢性化すると、寝室が「苦手な場所」「不安な空間」へと変化してしまうことがあります。

このような状態では、どれほど気持ちを整えても、

「眠りたい」という意志だけでは状況が変わりにくくなります。

第3回では眠る前の過ごし方として「筋弛緩法・自律訓練法」の方法をお話ししました。

認知行動療法では、1日全体の時間の使い方に着目し、“行動”や“環境”を見直す方法についても考えます。

今回はその中核となる 「刺激制御法」と「睡眠制限法」 について解説していきます。

2. 刺激制御法:眠る場所と時間を“再学習”する

布団の中で起きていることが習慣になっていませんか?

「寝床に入ってもスマホを見ている」

「布団の中で考え事をするのが癖になっている」

――こうした状態が続くと、脳が「寝室=起きている場所」と誤認しはじめます。

これは「古典的条件づけ」と呼ばれる心理学の原理です。

ロシアの科学者パブロフは、ベルを鳴らしてから犬にエサを与えることを繰り返す実験を行いました。「ベルの音を聞く」ことと「エサをもらう」ことは全く因果関係はありませんが、しばらくすると、犬はベルの音を聞いただけでよだれを出すようになったのです。

ベルの音が食事を想起させるように、もともと“眠る場所”だった寝室が、

スマートフォンから得られる睡眠以外の感情と結びつくようになると、

入眠困難はさらに強くなってしまいます。

眠るための“シンプルなルール”

刺激制御法は、”ベッド=眠れない”という「悪い結びつき」を断ち切るために設計された方法です。

基本となる5つのルールは、以下の通りです。

- 眠くなってから布団に入る

―「いつもの時間だから」ではなく、「眠気が来たから」が合図。 - 布団の中で眠れなければ、一度出る

―通常寝付きにかかる時間は15〜20分程度です。

長時間悩んだまま布団にいると悪循環になります。 - 布団では寝る以外のことをしない

―スマホ・読書・考え事・ストレッチも避けるのが基本。 - 毎朝同じ時間に起きる

―眠れなかったとしても、起床時間は一定に保ちましょう。

起床時間が一定になることで、体内時計がそろい易くなります。 - 寝は避ける(特に午後)

―日中の眠気が強くても、長く寝ると夜の眠気が削がれます。

30分以上眠ると深睡眠が出現し体内時計がずれてしまうため注意が必要です。

「何もせずに起きているのが苦痛」という方は、以下の方法もおすすめ

・照明を落としたリビングで静かな音楽を聞く

・リラックスできる簡単な作業(塗り絵・あみものなど)をする

・「自律訓練法」「筋弛緩法」を試してみる。

3. 睡眠制限法:眠れる時間から“再構築”する

睡眠時間が減れば、眠くなってくる

不眠が続くと、「寝よう」と思って早めに布団に入り、

「できるだけ長く横になっていよう」と考えがちです。

しかし、眠れていない時間を布団の中で過ごすほど、

「布団=眠れない場所」という関連づけが強くなってしまいます。

そこで用いるのが、睡眠制限法です。

これは、実際に眠れている時間だけをベースに睡眠時間を再構成する方法です。

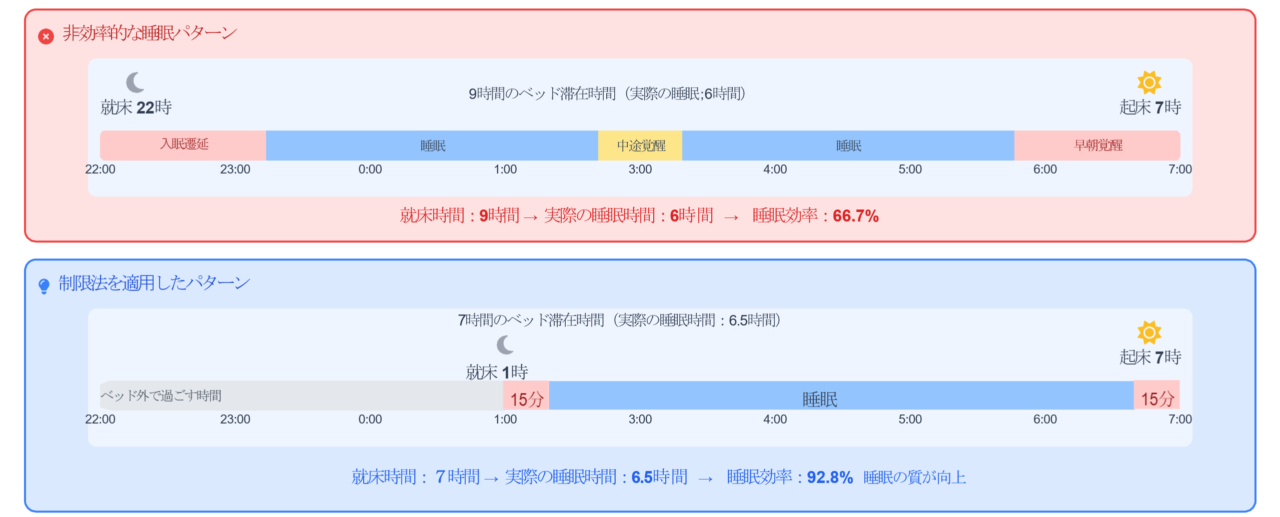

実施のステップ

- 睡眠日誌を1週間つけて、「平均睡眠時間」を把握

例:布団にいる時間は9時間だが、実際に眠っているのは6時間

→ 平均3時間もベッドで起きている - 起床時刻を固定する(例:朝7時に起きたい)

→就床時間に合わせて就寝時間を設定する(深夜1時にベッドへ) - 1週間このスケジュールを維持

→ ベッドにいる時間を減量維持することで、眠気がしっかりと高まりやすくなる - 睡眠効率が85%以上になれば、15〜30分ずつ就床時間を前倒し

→ 眠れる時間が安定するにつれて、少しずつ“布団時間”を延ばしていく

睡眠効率=(実際に寝ていた時間)÷(布団にいた時間)×100

この数値が85%以上になると、「効率的な睡眠」とされます。

安全に進めるために

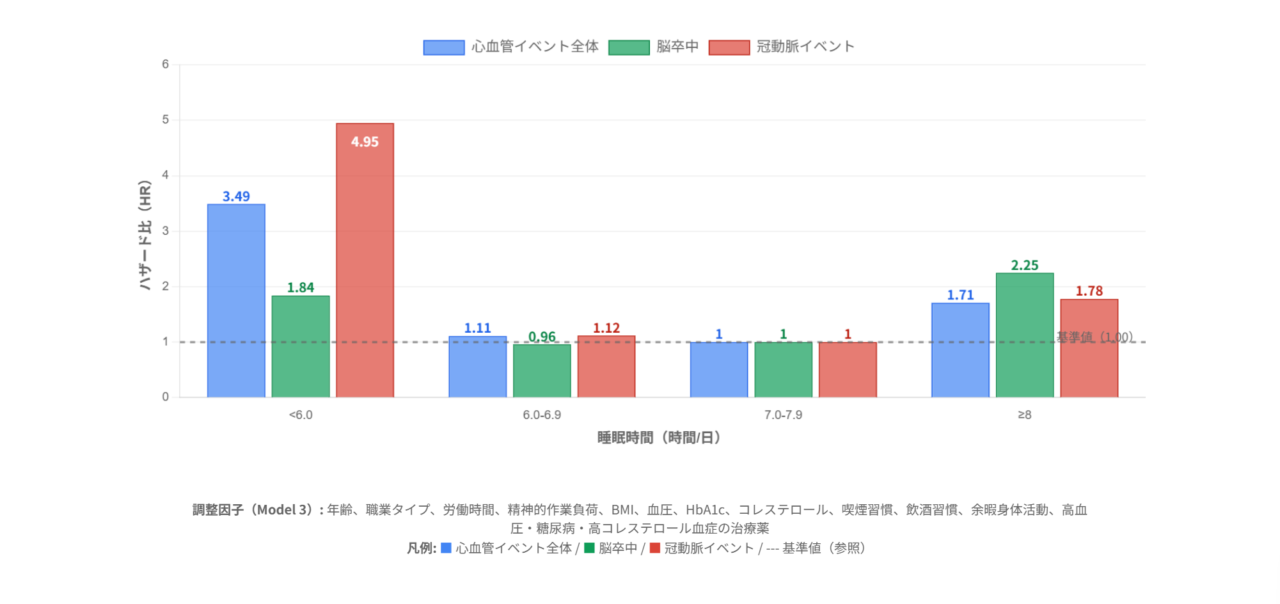

Scand J Work Environ Health. 2011 :411-7. の結果をイベント別に記載

睡眠制限法の目的な、「余分なベッド時間を減らすこと」にあります。

睡眠時間を減らすことではありません。寝付けないまま過ごす余分な時間を減らすだけです。

眠いのに睡眠時間を削ってしまうと体へ異常をきたしやすくなるため、下記の点に注意しましょう。

- 睡眠時間を5時間未満に制限しないこと(日中の支障を防ぐ)

- 強い眠気・疲労がある日は、昼寝ではなく早めの就床で調整

- 必ず医師や臨床心理士と相談しながら実施してください

調整中に一過性に睡眠時間が短くなることは仕方ありません。

「●時間だけ眠れば大丈夫!」と誤った内容で睡眠制限法が伝わっていないことを祈っております。

4. 習慣を変えるために必要な“構え”

刺激制御法と睡眠制限法は、いずれも「習慣」にアプローチする技法です。

それは言い換えれば、「これまで無意識に続けてきた行動」を見直すことでもあります。

- 布団の中でスマホを見る

- 眠れないまま何時間も横になっている

- 寝る時間が毎日バラバラ

これらの行動は、長年かけて「自分の睡眠スタイル」として定着しているかもしれません。

変えるには少し勇気がいりますが、“違和感”を感じることこそが、変化の証拠でもあります。

5. おわりに:自分の睡眠に“新しい枠組み”を与える

刺激制御法と睡眠制限法は、

「もっと眠らなければ」「今夜こそは」という焦りに振り回されず、

“眠りのリズム”を再び身体に覚えさせる方法です。

初めは戸惑うかもしれませんが、

これらはあくまで「自分を追い詰めるルール」ではなく、

やさしく睡眠を取り戻すための“リハビリ”と考え取り組んでみましょう。

眠りは、がんばってつかみ取るものではなく、

整った環境と習慣のなかで、自然と得られるもの。

その土台づくりとして、今回ご紹介した方法をぜひ取り組んでみてください。