スマートウォッチで心房細動はわかる? 不整脈・動悸から病気を発見する最新活用法

はじめに

スマートウォッチがここまで身近になった今、ただの時計や運動量を測るガジェットとしてだけでなく、健康管理のツールとして注目されています。歩数や消費カロリーに加え、心拍数、酸素飽和度、さらには簡易的な心電図まで測れるようになり、「自分の身体の変化に日常的に気づける」時代が訪れました。

特に重要なのは、動悸や不整脈といった心臓のサインを見逃さないことです。心臓のリズムが乱れる「心房細動」は、脳梗塞の大きな原因となり、時には命に関わることもあります。ところが、心房細動は自覚症状が弱い場合も多く、本人が気づかないまま進行してしまうことが少なくありません。

こうした背景から、Apple Watch や Fitbit、Garmin などのスマートウォッチが持つ「心拍測定」「心電図」「血中酸素濃度測定」といった機能は、医療機関での受診のきっかけを与える新しい役割を担いつつあります。スマートウォッチが直接病気を診断するわけではありませんが、日常生活の中で「異常の兆しに気づく力」を高めてくれるのです。

本記事では、スマートウォッチで測れること、心臓や呼吸の病気との関わり、さらに精度や限界について整理しながら、健康管理や睡眠医療の観点からどのように活用できるのかを解説していきます。

第1章 スマートウォッチで測れること

スマートウォッチは、単なる運動記録のツールから、健康モニタリング機器へと進化を遂げています。特に注目すべきは以下の4つの測定機能です。

心拍数・心拍変動(HRV)

光学式センサーを利用して心拍数を常時計測でき、安静時や運動時の心拍の変化を把握できます。また、心拍の間隔のゆらぎ(HRV:Heart Rate Variability)は、自律神経バランスやストレス状態の指標としても活用されます。HRVの低下は不整脈や過労、睡眠不足の兆候を示すこともあります。

心電図機能と心房細動検出

Apple Watchなど一部の機種では、腕に装着した状態で指を当てるだけで単極誘導の簡易心電図を記録できます。このデータを解析することで、心房細動をはじめとする不整脈を検出できる仕組みが導入されています。

医療機関の12誘導心電図と同等とまでは言えず、来院後に心電図の再検査が必要となることが多いですが、発作性の不整脈を日常生活でとらえる点で大きな意義があります。

SpO₂(酸素飽和度)測定

血中酸素濃度(SpO₂)は、血液中の酸素運搬能力を示す値です。夜間の低下は睡眠時無呼吸症候群や慢性呼吸器疾患のサインになり得ます。完全な診断はできませんが、「呼吸が止まっているかもしれない」「夜中に酸素が下がっているかもしれない」という気づきを与えてくれます。

睡眠時間や呼吸推定

加速度センサーと心拍データを組み合わせることで、睡眠の長さや深さを推定する機能も搭載されています。最近は睡眠時の呼吸数やいびき推定まで表示できる機種もあり、睡眠外来での受診のきっかけにもなっています

第2章 スマートウォッチでわかる心臓の病気

スマートウォッチの最大の強みのひとつが、心臓のリズムを日常生活の中で記録できる点です。従来は病院での短時間の心電図やホルター心電図でしかとらえられなかった「発作性の不整脈」が、自宅や仕事中に検出できるようになりました。その代表例が 心房細動(atrial fibrillation: AF) です。

心房細動の早期発見

心房細動は心房が細かく震え、不規則な心拍になる不整脈です。動悸や胸部違和感で気づく場合もありますが、症状が乏しい「無症候性AF」も少なくありません。スマートウォッチは不規則な心拍を自動検出し、心電図機能を組み合わせることで「AFの可能性あり」と通知する仕組みを備えています。

心房細動による脳梗塞リスクとの関係

心房細動が持つ最大のリスクは、血栓ができて脳梗塞を引き起こすことです。症状が軽いからと放置すると、突然の脳梗塞で深刻な後遺症を残す危険があります。そのため「気づきの早さ」が予後を大きく左右します。

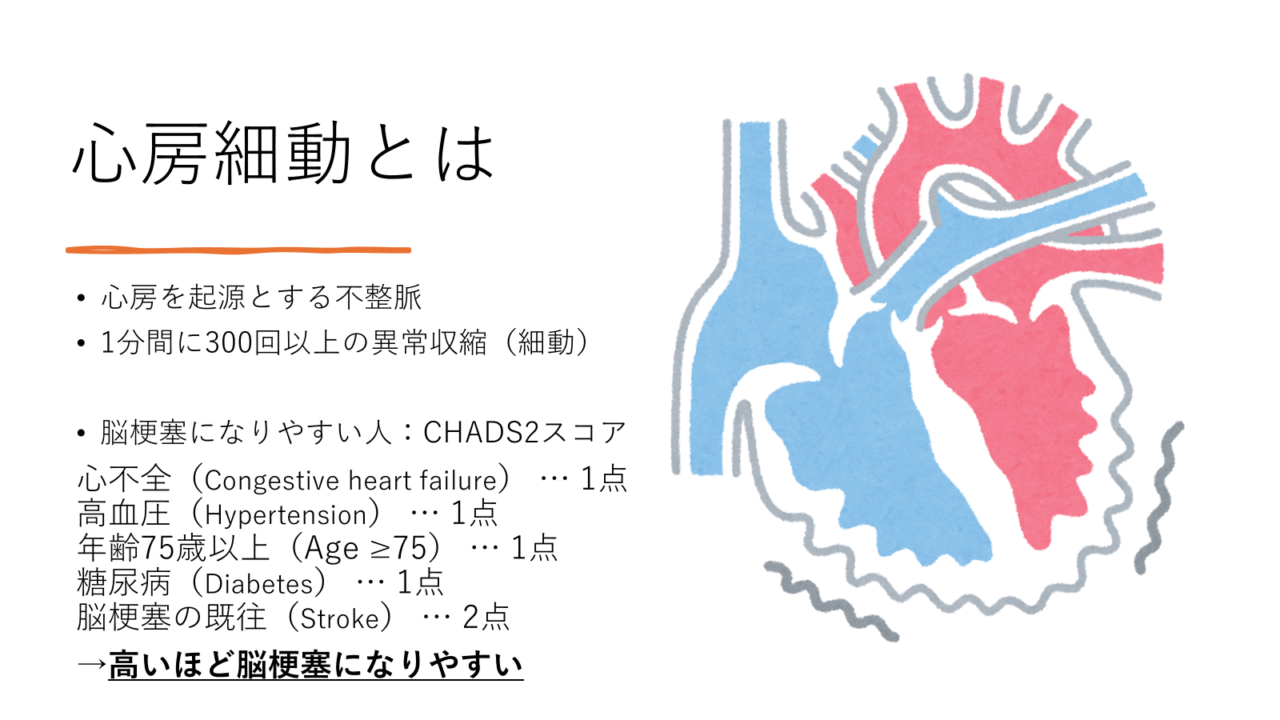

CHADS₂スコアによる脳梗塞のリスク評価

医療機関では、心房細動が見つかった場合に「どのくらい脳梗塞を起こしやすいか」を数値化するために CHADS₂スコア が用いられます。これは以下のリスク因子を合計する評価法です。

- 心不全(Congestive heart failure) … 1点

- 高血圧(Hypertension) … 1点

- 年齢75歳以上(Age ≥75) … 1点

- 糖尿病(Diabetes) … 1点

- 脳梗塞やTIAの既往(Stroke) … 2点

スコアが高いほど血栓症予防のために抗凝固療法が推奨されます。スマートウォッチはこのスコア計算自体はできませんが、「不整脈があるかもしれない」と知らせて受診を促すことで、適切なリスク評価につながるのです。

動悸・期外収縮に気づくきっかけ

AF以外にも、心室や心房の期外収縮が繰り返されると「胸がドキッとする」といった自覚が出ます。スマートウォッチはこうした心拍リズムの乱れを検出することもあり、心臓病の早期発見につながる可能性を秘めています。

第3章 呼吸の病気との関係

スマートウォッチは心臓だけでなく、呼吸の異常を示すサインにも気づける可能性があります。代表的なのが 血中酸素飽和度(SpO₂)の測定機能 ですが、それ以外にも体位や心拍変動を利用して呼吸異常を推定できる場合があります。

呼吸不全をきたす疾患とSpO₂低下

慢性閉塞性肺疾患(COPD)や間質性肺炎では、肺のガス交換能が低下し、軽い運動や睡眠中に酸素飽和度が下がることがあります。スマートウォッチのSpO₂測定は医療用パルスオキシメータほど正確ではないものの、繰り返す低値や夜間の変動を記録できる点は有用です。

Apple Watchの対応状況Series 11 / Ultra 3:SpO₂センサー搭載 → 夜間の酸素低下を検知しやすい

SE 3:SpO₂センサーなし → 呼吸不全の検知には直接は対応できない

睡眠時無呼吸症候群との関係

睡眠時無呼吸症候群(SAS)では、睡眠中に上気道が閉塞して呼吸が止まり、そのたびにSpO₂が低下します。ただし、無呼吸の兆候は酸素だけでなく「心拍数の変動」や「体位の変化」からも推定できます。たとえば「仰向けで心拍変動が大きくなる」「いびきの記録が重なる」といったパターンを検知し、SASの可能性をアラートする機種もあります。では、「SpO₂が測れないモデルではSASの兆候はまったくわからないのか?」――答えは「いいえ」です。酸素センサーがなくても、体位や心拍の情報をもとに“怪しい揺らぎ”を拾える場合があります。Apple Watchの対応状況Series 11 / Ultra 3:SpO₂+心拍変動+体位センサー → SASのリスクをより詳細に推定可能SE 3:SpO₂は測れないが、心拍変動や体位データからスクリーニング的に兆候をとらえられる

第4章 スマートウォッチの限界と注意点

スマートウォッチは日常の健康管理に役立つ一方で、いくつかの限界や注意点もあります。とくに心臓や呼吸の異常を検出する機能は「医療機器」ではなく「生活記録用ツール」としての位置づけであることを理解しておくことが重要です。

精度の限界:誤検出や見逃し

スマートウォッチの心電図(ECG)機能や不整脈検出機能は、日常生活の中で「気づきのきっかけ」になる点で優れています。しかし、動作中の体動や装着状態によって誤検出(実際には不整脈がないのに通知される)や見逃し(不整脈が出ていても検出されない)も起こり得ます。

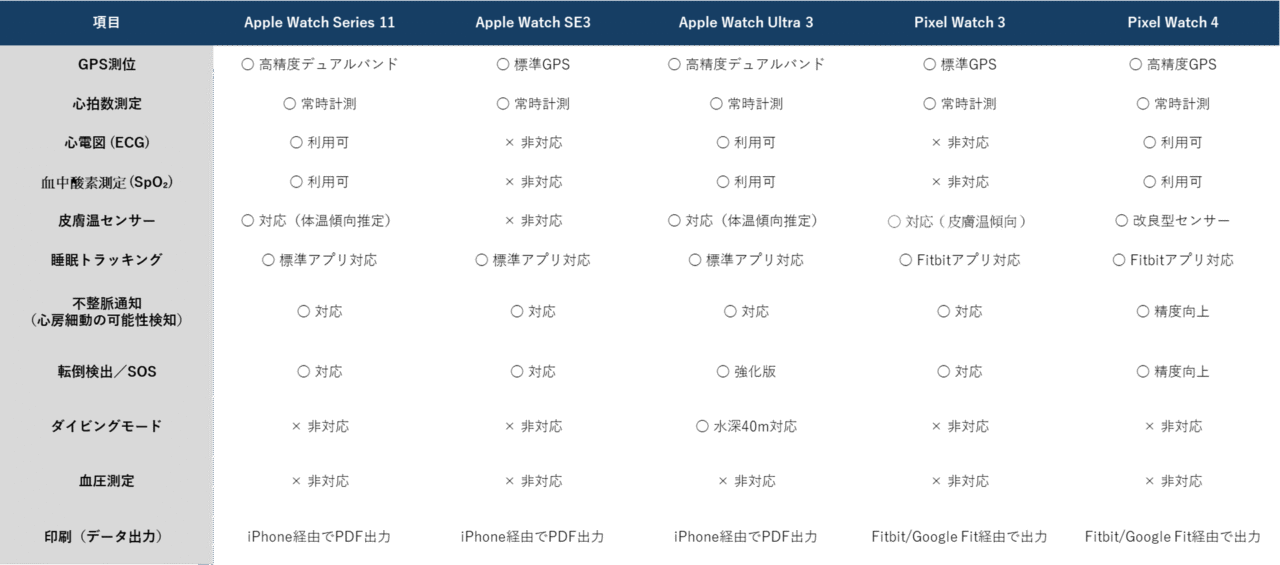

Apple Watch・Pixel Watchの機能比較

主要機種には大きな機能差はありませんが、利用可能な機能やアラートの範囲には違いがあります。以下に、代表的な測定機能をまとめました。

スマートウォッチ主要機能比較表(日本版)

※注釈

本表は 当院にて作成した一般的な機能比較表 です。記載の正確性には一切の責任を負いかねます。

機能はソフトウェアの更新や国ごとの仕様により変わる可能性があります。(2025年9月現在)

スマートウォッチ本体に関するご質問や詳細な仕様確認は、各販売店またはメーカー公式サポートへ直接お問い合わせください。

血圧計測機能は一部のデバイスに対応を認める記事もありますが、日本国内での販売モデルでの公式サイトからの言及はありません。

医療機器との違い

心電図やSpO₂の測定は、病院で行う検査と同等の精度ではありません。医療機器は厳密な規格のもとで校正・認証されますが、スマートウォッチはあくまで「生活者が手軽に使えるツール」として提供されています。そのため、診断の根拠としては利用できず、「異常を示すサインを早く察知する」ための補助的役割にとどまります。

不整脈の指摘が出たとしても、病院では安静時心電図検査や、24時間心電図(ホルター心電図)などを実施し不整脈の所見を確認する必要があります。

自覚症状があれば必ず医療機関へ

動悸や胸の違和感、睡眠中の呼吸停止などの症状がある場合、スマートウォッチの結果にかかわらず早めに医師へ相談することが大切です。データは診療の参考情報にはなりますが、診断そのものは医師の判断に委ねられます。

第5章 スマートウォッチを活用するための実践ポイント

スマートウォッチは、正しく使えば生活習慣の改善に役立ちます。本章では、日常生活での活用法を具体的にご紹介します。

1. 「傾向」を見る意識を持つ

1日ごとの数値に一喜一憂するより、週単位・月単位での変化に注目しましょう。

- 睡眠時間が徐々に短くなっていないか

- 就寝・起床時刻が安定しているか

- 運動量や心拍数と睡眠の関連があるか

このように「習慣の変化」を捉えることで、生活改善に役立ちます。

2. 睡眠日誌と併用する

スマートウォッチのデータに加えて、就寝時間・起床時間・眠気・気分をメモしておくと、より精度の高い自己管理が可能になります。

「寝る直前にたくさんのお水を摂ったら夜間のトイレが増えた」

「運動をした日は深い睡眠が長かった」

といった関連が見えてきます。

3. 行動変容のきっかけにする

数値は「改善のヒント」として使いましょう。

- 睡眠時間が短ければ、就寝準備を早める

- 活動量が少なければ、日中の散歩を増やす

- 深夜のスマホ使用が記録に出ていれば、ブルーライト対策を検討

「行動につなげる」ことが最大のメリットです。

4. 医療との橋渡しに使う

データをそのまま診断に使うことはできませんが、医師に生活リズムを説明する補助資料にはなります。

「平均就寝時刻が0時を超えている」

「睡眠時間が6時間未満で推移している」

「休日に寝だめ傾向がある」

といった情報は、診察での会話をスムーズにしてくれます。

5. 心理的な使い方にも注意

「今日のスコアが悪いから不安」と感じるなら、あえて睡眠スコアを見ない設定にするのも一つの方法です。

スマートウォッチはあくまで生活を豊かにする道具であり、ストレスになるなら逆効果です。

6章 さいごに 当院での不整脈・循環器診療について

当院での対応について

スマートウォッチで「不整脈を検知した」「動悸を自覚した」と来院される患者様は増えています。

当院ではそのような方に対して、不整脈・循環器診療も行っております。

- 24時間心電図記録(ホルター心電図)

- 心電図・心エコー図

- 必要に応じた循環器専門病院への連携

といった検査を組み合わせることで、スマートウォッチの情報を医療の視点から確認できます。

もしスマートウォッチで「不整脈」や「動悸の記録」が気になった際は、自己判断せず、ぜひ一度ご相談ください。

当院で行っている診療について

睡眠や健康について、より深く知りたい方はこちらもどうぞ。

検査を検討されている方はこちらをご覧ください。

睡眠時無呼吸症候群の検査方法を、SAS2200やWatchPATなどの機器を比較しながら解説しています。

ご自身のデータをどう読み解くかに関心のある方に。

日常的に手軽に使えるスマートウォッチが、どこまで睡眠を測れるのか。臨床検査との違いも含めて解説しています。

「眠れない原因がいびきではなかった」という方は、ぜひ参考にしてください。

夏に悪化しやすい“足の違和感”の正体とは? 放置すると睡眠だけでなく心血管リスクまで高まる可能性があります。