夏に眠れない…その原因、実は“むずむず脚”かもしれません|むずむず脚症候群と周期性四肢運動障害を徹底解説

はじめに:夏に眠れない、こむら返りが多いあなたへ

最近、夜になると「なんとなく眠れない」と感じることはありませんか?

特に夏場は夜になっても室温や湿度が高く、寝つきが悪くなりがちです。

でも、その原因が単なる暑さではなく、脚の違和感や不快感にある場合も。

このような状態は、「むずむず脚症候群(Restless Legs Syndrome:RLS)」や「周期性四肢運動障害(Periodic Limb Movement Disorder:PLMD)」と呼ばれる睡眠関連運動障害の可能性があります。

これらの疾患は、女性に多く、季節の変わり目や鉄分の低下、特定の薬剤の影響など、さまざまな要因で悪化します。

しかし、適切な評価と治療を受ければ、眠りの質は大きく改善する可能性があります。

このコラムでは、RLSとPLMDについて、原因・症状・治療法・季節や性差との関係をわかりやすく解説していきます。

第1章:むずむず脚症候群とは?

むずむず脚症候群(RLS)の定義と診断基準

むずむず脚症候群(Restless Legs Syndrome:RLS)は、「脚に不快な感覚が生じ、じっとしていられなくなる」という症状を特徴とする睡眠障害です。

この症状は夜間や安静時に強く出現し、動かすことで一時的に改善するという特徴があります。

睡眠障害国際分類第3版(ICSD-3)の診断基準は以下ののように記載があります。

下肢を動かさずにはいられない強い衝動がある。通常は、下肢に起こる不快で嫌な感覚を伴う。

あるいは不快な感覚のために衝動が生じると考えられる。この症状は、以下を満たさなければならない。

- 横たわったり座ったりといった休息時や製紙時に始まる、あるいは悪化する

- 少なくとも歩いたり体を伸ばしたいるといった運動中には、部分的あるいは完全に症状が楽になる。

- 夕方や夜間にだけ生じる、あるいは日中よりも主に夕方や夜間にしょうじる。

上記の特徴的症状は他の身体疾患や行動症状(下肢こむら返り。体位不快感、筋肉痛、静脈うっ滞、下肢浮腫、関節炎、習慣性貧乏ゆすりなど)だけでは説明できない。

むずむず脚症候群症状が、気がかりや苦悩、睡眠障害を引き起こし、精神的、身体的、社会的、職業生活上、教育上、行動上、その他の重要な領域での機能障害をもたらす。

不快な感覚は「むずむず」「虫が這うよう」「かきむしりたい」「電気が走るようなビリビリした」など様々な表現がなされ、多くの患者が「”眠る前”からつらい」と感じています。

周期性四肢運動障害(PLMD)との違いと重なり

周期性四肢運動障害(Periodic Limb Movement Disorder:PLMD)は、睡眠中に無意識に繰り返される四肢の動き(周期性四肢運動 Periodic Limb Movements : PLMS)を特徴とする睡眠障害です。PLMSは主に睡眠中のポリソムノグラフィ(PSG)で確認されるもので、患者自身が自覚していないこともあります。(PLMSによって睡眠を妨げられていると判断されたときに、”PLMD”と判断されます。)

RLSとの関係は密接で、RLSの患者の約80%以上がPLMS(周期性四肢運動)を有しているとされます。

一方で、PLMD単独で診断されることは稀であり、多くは他の睡眠障害やRLSとの併存が疑われます。

なぜ眠りに影響するのか

RLSやPLMDは、「入眠困難」「中途覚醒」「早朝覚醒」などの慢性不眠症状の引き金になります。

RLSでは、脚の不快感によってベッドに入っても落ち着かず、“じっとしていられない夜”が続くことが最大の障害です。

一方PLMDは、睡眠中の反復的な動きにより睡眠構造が断片化され、熟眠感の低下や昼間の過眠につながります。

周囲の家族から「夜中に足がピクピク動いていた」と指摘されて初めて気づくことも多いです。

第2章:どんな人がなりやすい?

女性に多い

むずむず脚症候群(RLS)は女性に約2倍多く見られるとされています。

特に以下のような背景が関与していると考えられます

- 妊娠中のホルモン変化や鉄分不足

- 月経や閉経期前後のホルモンバランスの変化

- 貧血や低フェリチン状態の慢性化が男性より頻発

これらはドパミン神経系や鉄代謝に影響し、足の症状に関係すると指摘されていますが、正確な機序についてはわかっていません。

季節の影響 なぜ夏〜秋に悪化しやすいのか

RLSの症状は季節によって波があることが報告されています。

特に多くの患者さんから「夏にかけて悪化する」と指摘を受けます。

室温や湿度による寝苦しさや、鉄摂取量の低下や脱水傾向といった複合的なものが要因と考えられますが、足の違和感の発生メカニズムが正確にはわかっていないため、あくまで”推測”となります。

また、足の症状に対しメラトニン受容体刺激薬(ラメルテオン)の内服が効果があり、アメリカ睡眠学会の治療ガイドラインでは、むずむず脚症候群に対しても投薬が推奨となっています。(日本国内では不眠症に対する適応のみ。)

こういった背景から、日照時間の変化による概日リズム(体内時計)のずれも、RLSの感覚症状や睡眠障害を間接的に悪化させるという可能性も指摘されています。

遺伝・家族歴との関連

RLSは家族性が強い疾患であり、特に10代~30代で発症する一次性RLSでは、第一度近親者に同様の症状をもつケースが多いです。家族歴がある場合、発症年齢が若く、症状の持続期間が長くなりやすいことが知られています。

近年の研究では、RLSに関連するいくつかの遺伝子多型が報告されており、神経系の発達やドパミン代謝に関与する遺伝的要素が病態に関係していると考えられています。

鉄欠乏や腎機能低下などの「二次性」リスク

RLSには、特定の原因がはっきりしている「二次性(続発性)」のケースも多くあります。

特に以下の疾患は見逃せません

- 慢性腎不全(透析患者の約20〜40%で合併)

- 鉄欠乏性貧血(鉄分の不足による症状の可能性)

- 妊娠中(特に後期)

- パーキンソン病や末梢神経障害

- 特定の薬剤(抗うつ薬、抗ヒスタミン薬など)

こうした背景疾患がある場合、RLS症状は前述の処方で改善可能である一方、

適切な評価と治療を怠ると悪化する可能性が高くなります。

第3章:症状と経過

典型的な症状 「夜、横になると脚がうずく」

むずむず脚症候群(RLS)のもっとも特徴的な訴えは、「じっとしていられない脚の違和感」です。

この感覚は「虫が這うよう」「骨の奥がかゆい」「脚をもぎ取りたいほど」と表現されることもあり、単なる“しびれ”や“だるさ”とは異なる、強い不快感や衝動が伴います。

発症部位は両側の下肢に多く、ふくらはぎ〜太ももにかけてが主ですが、進行すると腕や体幹にも波及することがあります。

症状に「日内変動」がある

RLSのもう一つの特徴が、日中は症状が軽く、夕方から夜間にかけて悪化するという“日内変動”です。

この変化は、脳内ドパミンのリズムや、メラトニン(睡眠ホルモン)の分泌タイミングとの関連が指摘されています。

- 朝〜昼間:症状ほぼなし、集中や行動に支障なし

- 夕方〜就寝前:脚の違和感が強くなる

- 睡眠中:不快感で入眠困難、中途覚醒が多くなる

座りっぱなしの会議、車などでの長距離移動でも悪化するため、生活習慣の影響をうけるといえます。

また、日中によく歩いた日や、夕方に脚のストレッチを行うことで症状の緩和も期待できます。

進行性かどうか

RLSは進行性の疾患とされていますが、その経過には個人差があります。

- 一次性RLS:数年〜数十年かけて徐々に悪化する傾向。家族歴がある人に多い。

- 二次性RLS:原因の除去(例:鉄補充、妊娠後)により改善することがある。

症状は女性に多く男女差があります。

また、欧米の頻度に比べると、日本人での発症頻度は比較的少ないという特徴があります。

進行すると、症状が昼間にも出現したり、腕や手にも違和感が広がったりするようになります。

また、長期にわたる強い不眠状態は、うつ病や不安障害を併発することもあるため注意が必要です。

PLMDはどう違うのか

周期性四肢運動障害(PLMD)は、”眠っている間”に本人の意思とは無関係に脚が繰り返し動く状態を指します。

特にふくらはぎや足首の屈伸運動が、20〜40秒おきに一定のリズムで出現するのが特徴です。

むずむず脚症候群:足の違和感の自覚が強い。眠れないことが悩み。

PLMD :入眠まではスムーズ。中途覚醒が悩み。(脚が動いてしまう)

※両疾患は合併することが多く、ほとんど共通した生活指導、投薬方法となる

PLMDは、むずむず脚と異なり入眠時の不快感はなく、本人が気づかないまま睡眠が断片化されていることが多くあります。

ポリソムノグラフィ(PSG)検査でPLM指数(1時間あたりの四肢運動回数)が15回以上であると、診断の参考になります。

放置すれば悪化する?RLS・PLMDの自然経過

特に一次性RLSでは、治療しないまま数年が経過すると、以下のような問題につながる可能性があります。

- 睡眠時間の短縮による慢性疲労

- 不眠による抑うつ・焦燥感

- 生活習慣病のリスク上昇

また、PLMDも放置すると日中の眠気、集中力低下、事故リスクを高めるため、早めの診断と治療が重要です。

第4章:診断と評価方法

むずむず脚症候群(RLS)診断は“問診”がカギ

RLSは、血液検査や画像で明確に「異常」が見つかる疾患ではありません。

診断の第一歩は丁寧な問診で、特に以下の5点を確認します

- 脚に不快な感覚があり、動かしたくなる衝動

- 安静時に悪化し、動かすことで改善する

- 夕方〜夜間に症状が強くなる(明確な日内変動)

- 他の疾患では説明できない

- 生活への支障(不眠、集中力低下、イライラなど)

この診断基準は、国際RLS研究グループ(IRLSSG)の定義に基づいています。

血液検査:二次性RLS(鉄代謝・腎機能など)の評価

RLSやPLMDが疑われる場合、二次性の原因がないかを確認するために血液検査を行います。

特に確認すべき項目として

- 鉄の貯蔵指標:鉄分の補充の必要性を判断します

- クレアチニン・eGFR:慢性腎不全の合併チェック

これらに異常があれば、二次性RLSとして原因治療が優先されます。

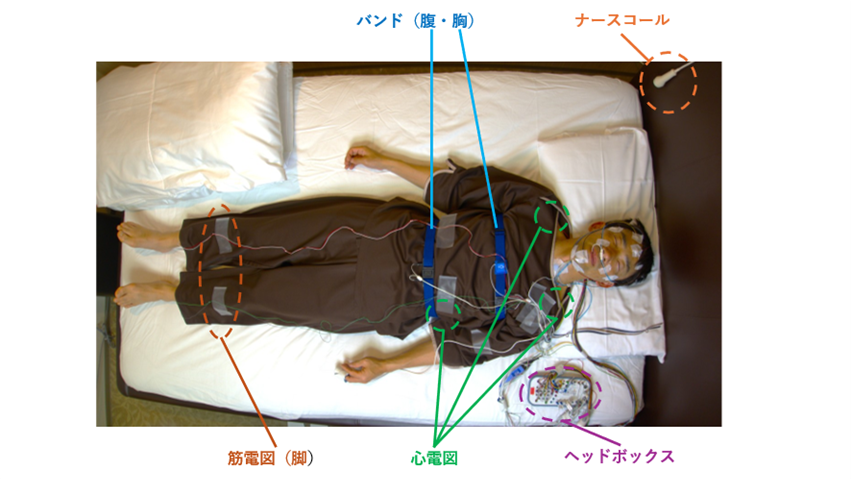

ポリソムノグラフィ(PSG)検査 PLMS指数を計測

周期性四肢運動障害(PLMD)の評価には、終夜睡眠ポリグラフ(PSG)検査が必要です。

この検査では、睡眠中の脳波・筋電図・眼球運動・心電図・呼吸・酸素飽和度などを記録します。

PLMDの指標として重要なのが、PLMS指数(PLMI)です。

脚の筋電図を計測するモニターから、睡眠1時間当たりの下肢の運動回数を評価します。

- PLMI ≧15(成人)で「異常」と判断

- 20〜40秒ごとの反復運動が特徴

- 睡眠構造の断片化や覚醒反応と併せて評価される

また、RLS患者の約80%がPLMSを伴うとされ、RLSの重症度や治療効果の客観的評価にもPSGは有用です。

スマートウォッチや簡易検査との関係

近年、Apple WatchやFitbitなどのスマートウォッチを使って睡眠の質や動き、心拍、酸素飽和度を観察する方が増えています。

以下のような情報は、RLS/PLMDの可能性を疑う手がかりとなります

- 入眠から1〜2時間後に不自然な動きが頻発している

- 夜間の心拍変動が大きい、浅い眠りが多い

- 酸素飽和度(SpO₂)が間欠的に低下している

これらは、RLSの活動過多やPLMDに伴う覚醒、さらには睡眠時無呼吸症候群(SAS)など他の疾患の存在も示唆します。

間欠的酸素飽和度の低下・脈拍の不整と疾患の関連

PLMDに加えて以下のような病態があると、スマートウォッチ上で「異常なパターン」が示されることがあります

- 閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)

→ 夜間にSpO₂が90%以下に何度も低下する。いびきや呼吸停止あり。 - 不整脈(特に夜間性心房細動)

→ 就寝中のHRV(心拍変動)が異常に大きくなる。不規則な脈拍。

RLS・PLMDとの鑑別が必要な疾患も多いため、「足がうずいて眠れない」「朝起きても疲れが取れない」方は、

スマートウォッチのログや簡易検査(SAS2200、WatchPATなど)も含めて評価することが有効です。

第5章:治療の基本 薬と非薬物療法

まずは一次性か、二次性かを見極める

むずむず脚症候群(RLS)の治療方針を立てる際には、「一次性(特発性)」か「二次性」かの鑑別が極めて重要です。

一次性RLS(特発性)

- 原因は明確でなく、遺伝的な背景が多い

- 思春期~中年で発症することが多い

- 長期的に徐々に悪化しやすい

二次性RLS

- 鉄欠乏、妊娠、慢性腎不全、末梢神経障害、特定の薬剤の影響など

- 原因を治療または除去すれば、症状が軽快または消失することも

まず血液検査でフェリチンの低下を認めた場合、鉄分の補充を第一選択とします。

妊婦や腎疾患のある方にも慎重な評価が必要です。

薬物療法:ドパミン作動薬とα2δリガンドが中心

第一選択薬:ドパミン作動薬

- プラミペキソール(ビ・シフロール)

- ロチゴチン(ニュープロパッチ)

これらは、脳内ドパミン神経の感受性異常を補う薬です。寝る前1〜2時間前に内服または貼付します。

長期使用により薬が効きにくくなる場合もあり、使用量の調整は定期的な診察が必要です。

第二選択薬:α2δリガンド(神経安定系)

- ガバペンチンエナカルビル(レグナイト)

不安、不眠、疼痛が強いタイプのRLSにも有効です。

ドパミン作動薬と比べ、依存や増悪が少ないことが特徴です。

ドパミン作動薬との併用も検討します。

非薬物療法:セルフケアと生活指導も重要

薬だけでは不十分な場合、あるいは薬を使いたくないケースでは、以下のようなセルフケアを併用します。

1. 鉄補充(食事・サプリ)

→ 動物性タンパク(レバー、赤身肉)など

2. 刺激物の制限

→ カフェイン、アルコール、ニコチンの摂取を控える

3. 軽い運動・ストレッチ

→ 寝る前にふくらはぎマッサージ・ストレッチなどが有効です。

4. 温熱・冷却療法

→ 足湯や冷却ジェルなど、個人の快感覚に応じたケア

5. 睡眠衛生指導

→ 毎日同じ時間に寝る、スマホを控える、寝室の快適さを保つ

◆PLMDの治療:RLSと同様の方針

周期性四肢運動障害(PLMD)は、しばしばRLSと共存しています。PLMD単独であっても、睡眠断片化による日中の疲労感が強ければ、RLSと同様にドパミン作動薬またはα2δリガンドによる治療が考慮されます。

ただし、PLMDは症状の自覚が乏しいことも多く、治療対象かどうかは慎重に判断する必要があります。日中の眠気、集中力低下、事故リスクが評価の鍵です。

◆増悪因子の確認と対策

治療経過中でも、以下のような因子があると症状がぶり返すことがあります。

| 増悪因子 | 例 |

|---|---|

| 鉄欠乏 | 鉄分のさらなる不足(感染・月経・胃潰瘍など) |

| 薬剤性 | 抗うつ薬(SSRI、SNRI)、抗ヒスタミン薬による影響 |

| 睡眠不足・ストレス | 長時間労働、心因性ストレス |

| アルコール・カフェイン | 飲酒習慣、夜間のカフェイン摂取 |

これらは症状が再燃したときのチェックリストとして、診察時にも役立ちます。

第6章:QOLの向上に向けて──RLSとの付き合い方と支援

◆「治す」ではなく「うまく付き合う」ことも選択肢

むずむず脚症候群(RLS)は、根本的な完治が難しいこともある慢性疾患です。

しかし、「眠れる夜」を目指すには、薬物治療だけではなく、自分に合った生活の工夫を積み重ねることがとても大切です。

医療者の役割は、症状を「完全にゼロにする」ことではなく、患者さんの生活の質(QOL)を高める支援をすることです。

不快感や眠れない夜があっても、コントロール可能な範囲に収める。それが、現実的で持続可能なゴールになります。

◆患者自身のセルフモニタリングのすすめ

症状が「なぜ、どのようなときに強くなるか」は、人によってかなり異なります。

そこでおすすめなのが、日記やアプリなどによるセルフモニタリングです。

たとえば:

- 発症時刻、持続時間、部位

- 飲食・運動・ストレスとの関係

- 使用薬剤と効果、副作用

- 睡眠時間と翌日の眠気・集中力

これにより、悪化因子の特定や、薬の調整の参考にもなります。

スマートウォッチなどのデータを活用するのも一つの方法です。

◆支援と理解の輪を広げるには

RLSは、外見上わかりづらい「見えない症状」であり、周囲の理解を得にくいことが多い病気です。

- 「わがままだ」と誤解される

- 「また眠れなかったの?」と呆れられる

- 「足がムズムズ?何それ?」と軽く見られる

こうした誤解を避けるために、正しい情報の共有が重要です。

配偶者、職場の同僚、学校の先生など、影響のある周囲に症状を伝えることで、環境調整や配慮を得やすくなります。

医師・看護師・睡眠検査技師などの多職種連携による支援も、症状のコントロールとメンタルケアの両立に役立ちます。

◆再発や慢性化への心構えとメッセージ

RLSは、症状が良くなったり、また悪くなったりを繰り返すことが多い病気です。

その波に一喜一憂しすぎると、ストレスが逆に症状を悪化させることもあります。

「症状が出ても、私は自分で調整できる。必要なら医療もある。」

「前より少しうまく付き合えている。それで充分。」

小さな前進を肯定し、症状にとらわれすぎない視点を持つことが、RLSとうまく付き合うコツです。

◆おわりに──あなたの眠りに“正解”はある

夜の静けさの中で、足のムズムズに悩まされる。

それは、本人にしかわからない孤独でつらい体験です。

でもその「正体」を知り、向き合い方を知ることができれば、眠りの質も人生の質も変わっていきます。

RLSやPLMDは、コントロールできる疾患です。

医療を活用しながら、自分らしいペースで、少しずつ「眠れる夜」を取り戻していきましょう。