はじめに — 寝言・暴れる夢が“ただの夢”でないとき

- 「寝言がひどい」

- 「夜中に暴れてベッドから落ちた」

- 「隣で寝ている妻を蹴ってしまった」

こうした訴えで睡眠外来を受診される方がいらっしゃいます。

特に多いのが、50代以降の男性で、本人よりも配偶者や家族から「夜中の様子がおかしい」と指摘されて来院されるケースです。

多くの場合、指摘された本人も何となく夢を見ていたことを覚えいます。特に暴れている・夢を見ているその瞬間に起きてもらうとどんな夢だったか詳細に教えてくれます。

これらは単なる「寝相が悪い」や「激しい夢を見ただけ」ではありません。

それは、レム睡眠行動障害(RBD:REM Sleep Behavior Disorder)という、れっきとした睡眠障害のサインである可能性があります。

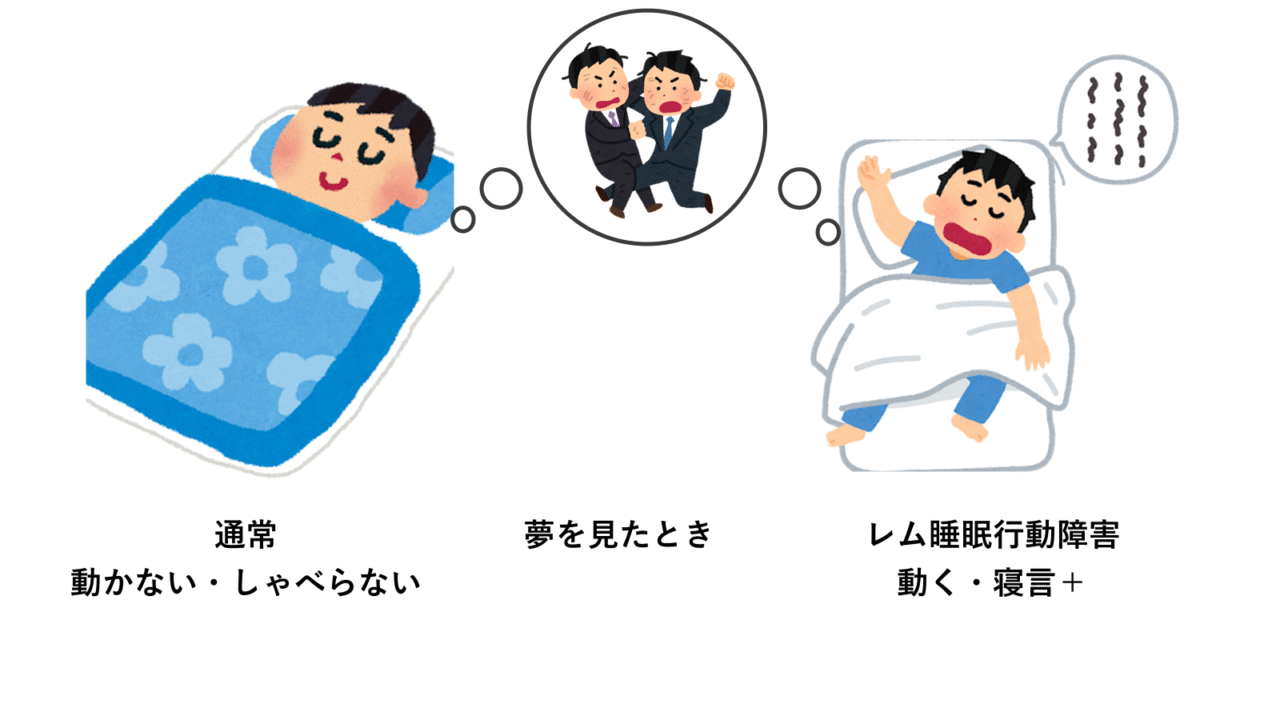

RBDは、夢を見ているレム睡眠期に、通常は麻痺して動かないはずの筋肉が活動してしまうことで、夢の内容と一致した行動をとってしまう病気です。

この症状は、患者さんご自身の転倒や怪我のリスクだけでなく、同室でおやすみしている方の安全を脅かす可能性もあります。そして何より重要なのは、RBDが将来的に神経変性疾患(パーキンソン病など)に移行するリスクがあるという点です。

この記事では、RBDの症状、診断方法、最新の治療法、そして特に注目されている将来的なリスクについて、専門的な知見に基づいて詳しく解説します。

1. RBDの臨床像と受診のきっかけ:寝言・周囲からの指摘

RBDの最も特徴的な症状は、「夢の中の行動」が現実の世界で再現されてしまうことです。通常、私たちはレム睡眠期になると全身の筋肉が弛緩し、夢の内容に沿った行動をとらないようになっています。これを筋無力(atonia)と呼びます。しかし、RBDの患者さんはこの筋無力機能が障害されるため、夢の内容を声に出したり、手足を激しく動かしたり、ベッドから飛び出したりするなどの行為に及んでしまいます。

具体的な行動としては、以下のようなものが挙げられます。

- 叫び声や寝言(怒鳴る、うめく、罵るなど)

- 殴る、蹴る、飛び起きる

- 窓や壁、ベッドの柵などに体をぶつける

- 部屋の中を歩き回る

- 転倒して怪我をする(骨折や頭部外傷など)

多くの場合、患者さん本人はこれらの行動を覚えていません。そのため、受診のきっかけは、配偶者や家族からの指摘がほとんどです。本人が「リアルすぎる夢で目が覚める」と訴える場合もありますが、多くは「夫(妻)の寝言や動きが激しくて眠れない」「夜中に大きな物音がして目が覚めた」といった、周囲の不安や恐怖感から来院されます。

RBDは、睡眠の質の低下や怪我のリスクだけでなく、後述する神経疾患の予兆として扱われるべき重要な症候群です。早期に診断し、適切な対処を行うことが、患者さんの安全と将来の健康を守る鍵となります。

2. 誰がかかりやすいか:年齢・性別・特徴

RBDは中高年以降に発症することが多く、特に50歳を超えてから症状が現れることが一般的です。性別では男性に多いとされており、その発症率は女性の数倍と報告されています。

RBDは、以下の2つに分類されます。

・孤発性RBD(isolated RBD: iRBD): 他の神経疾患を伴うことなく単独で発症

・症候性RBD:神経変性疾患やナルコレプシーなど別の病気に伴って生じる

このうち、特に臨床上重要視されているのが孤発性RBDです。その理由は、孤発性RBDの患者さんの多くが、将来的にパーキンソン病やレビー小体型認知症といった神経変性疾患に移行する可能性があるからです。

これらの神経変性疾患は、脳内に異常なタンパク質である「α-シヌクレイン」が蓄積することで発症するため、まとめてα-シヌクレイノパチーと呼ばれます。孤発性RBDは、これらの疾患の初期段階、いわば「警告サイン」と見なされています。

3. 診断の流れ:問診とビデオ・ポリソムノグラフィー(vPSG)の重要性

RBDの診断は、医師による問診と、専門的な睡眠検査によって行われます。

- 詳細な問診

- 夜間の行動について、本人だけでなく、家族や配偶者からの目撃情報が最も重要です。「どのような夢をよく見るか」「夜中の行動はいつから始まったか」「怪我をしたことはあるか」などを詳しく確認します。

- 特定の抗うつ薬や薬剤がRBDを誘発することがあるため、服用中の薬についても確認します。

- スマートフォンなどで夜間の様子を録画したホームビデオは、診断の手がかりになることがあります。

- ビデオ付きポリソムノグラフィー(vPSG)

- ビデオ付きポリソムノグラフィー(vPSG)はRBDの診断の参考になります。vPSGは、脳波(EEG)、眼球運動(EOG)、筋電図(EMG)、呼吸、心電図などを同時に記録する精密な睡眠検査です。

- RBDの診断基準の一つとして「レム睡眠中に筋無力が失われていること(REM sleep without atonia:RWA)」が挙げられます。

- vPSGでは、顔面や四肢の筋電図を詳細に記録することでRWAの有無を確認します。これにより、睡眠時無呼吸に伴う体動や、他の睡眠障害、精神疾患などとの鑑別が可能になります。

4. 治療:薬物療法と合併する睡眠時無呼吸(SAS)への対応

RBDの治療は、主に症状の軽減と安全性の確保を目的としています。

- 薬物療法(クロナゼパム、メラトニンなど)

- クロナゼパムは、従来よりRBDの治療に用いられてきた薬剤で、症状の軽減に高い即効性があるとされています。少量から開始し、効果を見ながら調整します。ただし、ふらつきや転倒、日中の眠気などの副作用に注意が必要です。

- また、メラトニンもRBDの症状改善に有効であるとするエビデンスが増えており、欧米の臨床ガイドラインでも推奨される治療選択肢の一つとなっています。メラトニンは、クロナゼパムに比べて副作用が少ないとされています。

- 日本国内ではメラトニンを処方は、小児の不眠症など、限られた状況でしか使用しません。成人へは不眠症の対応としてラメルテオン(メラトニン受容体作動薬)を処方する場合はあります。

- 漢方薬も一定の効果を認めます。上記の薬を統合的に判断し、処方方針を検討していきます。

- 閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)の合併とCPAP療法:

- RBDと閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)は、しばしば合併します。そのため、RBDの診断時にはOSAの有無も同時に評価することが非常に重要です。

- OSAが疑われる場合は、CPAP(持続陽圧呼吸)療法を導入することで、RBD様の行動が軽減する場合も報告されています。CPAPは、気道に陽圧をかけることで睡眠中の呼吸停止を防ぎ、質の高い睡眠を確保する効果があります。

5. 予後・注意点:RBDとα-シヌクレイノパチー(パーキンソン病など)への移行エビデンス

最も重要な点は、孤発性RBDが神経変性疾患の強力な予測因子であるという点です。

複数の長期追跡研究によって、孤発性RBDと診断された患者さんの多くが、数年〜十数年後にパーキンソン病、レビー小体型認知症、多系統萎縮症といったα-シヌクレイノパチーを発症することが報告されています。

ある報告によると、孤発性RBD患者は年間換算で約6%の割合で神経変性疾患に移行し、12年間の追跡で約70%の患者が発症したというデータもあります。この事実は、RBDが単なる睡眠障害ではなく、将来の重篤な神経疾患に対する重要な警告サインであることを示しています。

このため、孤発性RBDと診断された場合は、定期的な神経学的フォローアップが非常に重要です。

RBDと診断された全員が神経変性疾患になるわけではないため、RBDの診断をうけた方は、罹るかどうかもわからない病気のために不安にさせてしまうことになります。

当院でも患者様の受け入れや、現状のお悩みを聴取しながら、必要に応じて下記のような対応を行っています。

6. 当院での診療体制と受診のすすめ

当院では、レム睡眠行動障害(RBD)が疑われる方に対し、以下の診療体制を整えています。

- 詳細な問診と評価

睡眠中の行動、日中の症状、ご家族からの目撃情報などを伺い、RBDの可能性を慎重に評価します。 - 精密検査の実施

入院による精密検査で、RWAの有無を客観的に評価し、統合的に判断を行います。 - 閉塞性睡眠時無呼吸(SAS)の同時評価と治療

検査結果に基づき、SASの合併が認められた場合は、CPAP療法の導入と管理を行います。 - 薬物療法

クロナゼパム、メラトニンなど、症状緩和に有効な薬剤を適切に処方し、副作用に注意しながら用量調整を行います。 - 神経内科との連携と長期フォロー

孤発性RBDと診断された方には、将来の神経学的リスクを踏まえた定期的なチェックを行い、必要に応じて専門の神経内科医へご紹介します。

以下のような方は、ぜひ一度当院の睡眠外来へご相談ください。

- 寝言や夢を“行動化”する(蹴る、叫ぶ、転倒など)と家族から指摘された方

- 夜間に自分や配偶者が怪我をさせたことがある方

- 夜間の動作とともにいびきや呼吸の停止を指摘された方

私たちは、vPSGを用いた精密診断と、SAS治療(CPAP療法)の導入・管理、RBDの薬物療法を通じて、患者さんの安全な睡眠と、将来の神経学的リスク管理を共に進めてまいります。

主要参考文献(抜粋)

- Sobreira-Neto MA, et al. REM sleep behavior disorder: update on diagnosis and management. (Review). 2023.

- Miglis MG, et al. Biomarkers of conversion to α-synucleinopathy in isolated RBD (review). 2021.

- AASM / JCSM guidance on management of RBD — pharmacological considerations (clonazepam, melatonin). 2021/2023 summaries.

- Gabryelska A, et al. Prevalence of OSA in RBD and effect of CPAP on RBD symptoms. 2017.

- Zhang J, et al. Diagnosis of RBD by video-PSG — diagnostic criteria and utility. 2008.

当院で行っている診療について

睡眠や健康について、より深く知りたい方はこちらもどうぞ。

検査を検討されている方はこちらをご覧ください。

睡眠時無呼吸症候群の検査方法を、SAS2200やWatchPATなどの機器を比較しながら解説しています。

ご自身のデータをどう読み解くかに関心のある方に。

日常的に手軽に使えるスマートウォッチが、どこまで睡眠を測れるのか。臨床検査との違いも含めて解説しています。

「眠れない原因がいびきではなかった」という方は、ぜひ参考にしてください。

夏に悪化しやすい“足の違和感”の正体とは? 放置すると睡眠だけでなく心血管リスクまで高まる可能性があります。

夏に悪化しやすい“足の違和感”の正体とは? 放置すると睡眠だけでなく心血管リスクまで高まる可能性があります。