睡眠時無呼吸症候群について

はじめにー居眠りと睡眠時無呼吸症候群ー

居眠りはいつも「怠慢」と決めつけられてしまいます。はたして本当に怠慢によるものなのでしょうか?

2022年6月にニュースをにぎわせた、当時の安芸高田市市長の「恥を知れ!恥を!」というフレーズは、いびきをかいていた市議会議員へ向けられた言葉でした。

指摘を受けた議員は持病があったことを表明しており、そのうちの一つが今回取り扱う睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome: SAS)です。

当時の市議会議員は「持病を理由に抑えられない眠気」があったことを表明しています。これは「睡眠発作」という症状で、SASで認められる症状と考えられます。

この話題を知って、私自身は「市議会議員の方がSASの治療をうけてくれていたらなあ」と感じました。SASは、脳卒中や心筋梗塞など、突然死につながる疾患の発症リスクが非常に高い疾患です。実際、市議会議員の方は「軽い脳梗塞」の既往を有しており、2024年2月に亡くなりました。正確な死因は明らかにはなっていませんが、68歳とまだ若い方でした。SASに対する適切な治療を受けていれば、いまもお元気だったのではないかと考えてしまいます。

どなたにも起こりうる「いびき・居眠り・突然死」は予防できます。まずは病院で睡眠検査を受けてみましょう。

※本コラムでは市長、市議会議員のどちらが正しかったとか、そういった議論をするつもりはありません。

睡眠時無呼吸症候群とは

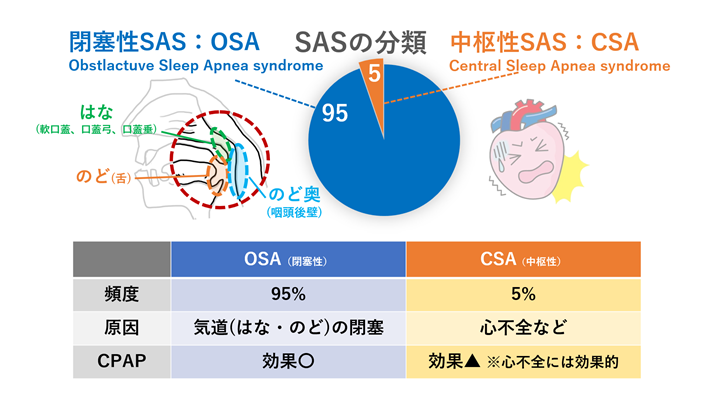

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は睡眠中に呼吸が一時的に止まる、または浅くなる状態が繰り返される疾患です。主に「閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)」と、「中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSA)」の2種類に分類されます。

CSAは呼吸中枢の働きが低下し適切に呼吸信号を送れないことで起こります。多くの場合人間は、息を長時間止めていると苦しさから呼吸を再開します。CSAの方は、何らかの原因(=多くの場合、心不全を合併)により呼吸が止まってしまいます。

今回は、実際の診療で対応することの多いOSAについての説明を中心に行います。

※本記事ではSAS≒OSAと読み進めてください。

(CSAについてのリンク:今後の記事で扱います。)

SASの症状と原因

いびき・無呼吸の指摘、日中の眠気、起床時の頭痛、起床時の口の渇き、夜間の頻尿など症状が挙げられます。いずれも睡眠中に息が止まってしまい、低酸素血症に陥ることで起こる症状です。

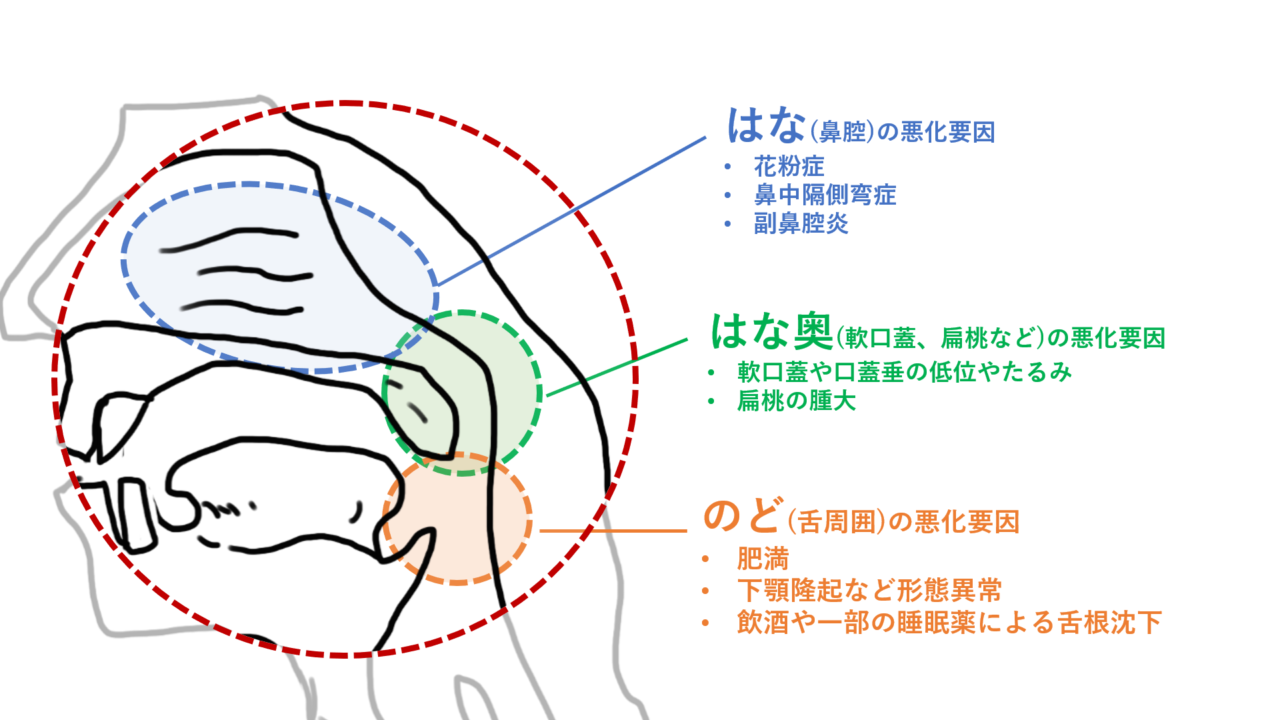

SASは、鼻から肺まで繋がっている気道の「どこか」が狭くなるといびきを引き起こします。 狭くなりやすい箇所として以下の3つです。

①はな(鼻腔):鼻炎、鼻中隔湾曲症、副鼻腔炎などにより悪化

②はなの奥(上咽頭):軟口蓋などの加齢性変化、扁桃腫大などにより悪化

③のど(舌周囲):肥満、下顎に関連した形態異常、舌根沈下、飲酒、一部の睡眠薬などにより悪化

①~③のいずれかが悪化し、狭くなると低呼吸(=いびきが悪化して低酸素状態に至る)に陥り、完全に閉塞すると無呼吸となります。

SASになる方の特徴として肥満、50歳以上、男性、毎日の飲酒などが挙げられます。無呼吸が続くと、疲れやすくなり、高血圧などの生活習慣病の発症リスクも高まります。

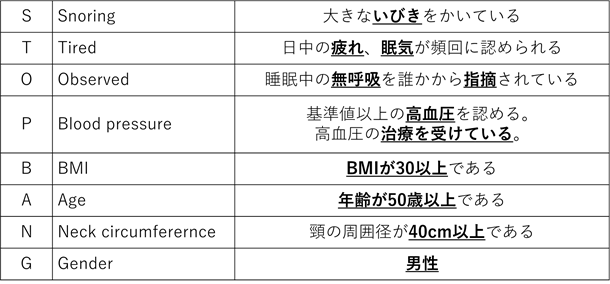

SASになりやすい方の特徴を集めたSTOP-Bangとよばれるチェックリストがあります。STOP-Bangが3項目以上当てはまる場合、SASの可能性が高まるため近くの医療機関を受診し、SASの検査を確認するようにしましょう。

意外かもしれませんが「眠気」はSTOP-Bangは項目の一つでしかありません。

つまり、眠気を感じない睡眠時無呼吸症候群の方もたくさんいるということです。

日本国内で治療を必要とするOSAの患者さんは600万人程度いると考えられていますが、実際に治療を受けている人はたったの10%程度(約60万人)です。これほど治療が遅れている背景には、眠気を感じていないため病院を受診する機会を逃している方がたくさんいることが関係しています。

眠気を感じていないのなら治療は不要だと感じるかもしれませんが、適切な治療を受けてないと、脳卒中や心筋梗塞といった突然死のリスクが高まることが報告されています。

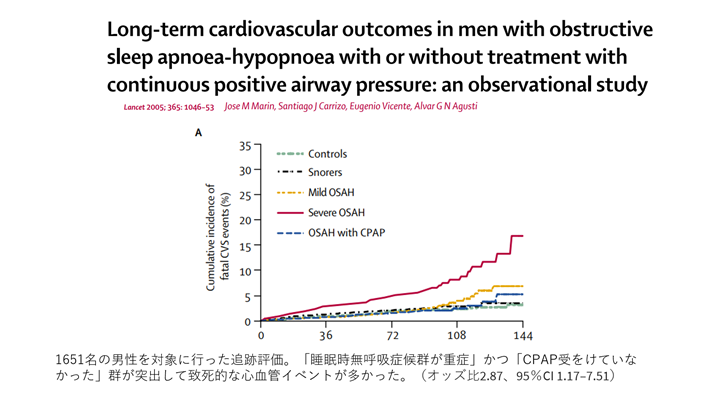

睡眠時無呼吸症候群の予後

重症OSAの方は心筋梗塞や脳卒中による突然死のリスクが高くなることが報告されています1)。この報告では治療を行うかは自己判断にゆだねられており、CPAPを受けなかった重症患者は、無呼吸を認めない正常な方に比べて2.87倍も死亡リスクが高かったことが明らかになりました。(CPAPについては後述します。)

また、SASは交通事故の危険因子であること、そしてCPAPを使用することで交通事故のリスクを減らせることが報告されています。睡眠中の無呼吸は、昼間の眠気だけでなく集中力の低下も引き起こすのです。

特に運転をお仕事にしている職業ドライバー(バス・トラック・タクシーなど)の方は、勤務時間のほとんどを座って過ごします。そのため、運動不足に陥りやすく、太ったことがきっかけでSASになる方もいます。職業ドライバーの運転事故は会社からみると、雇用者の健康リスクであると同時に会社の訴訟のリスクにもなります。「流通の2024年問題」が心配されている昨今、睡眠時無呼吸症候群に対する関心は非常に高まっているのです。

当院では職業ドライバーをはじめ、多くの法人様を対象に睡眠検診を行っております。下記のコラムをご確認いただき実際に健診を行いたい方はお問い合わせフォームからご連絡お願い致します。

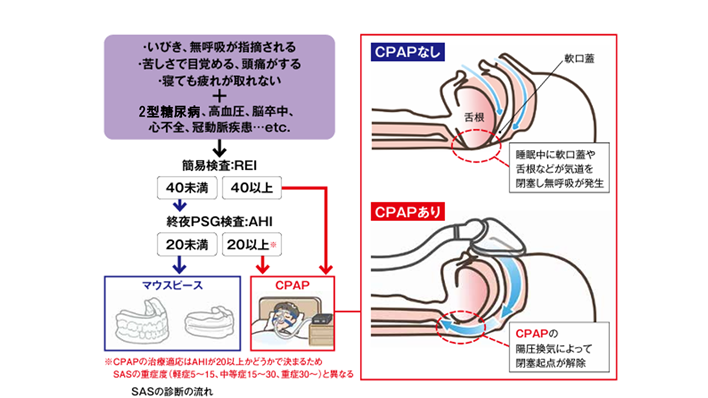

睡眠時無呼吸症候群の診断方法

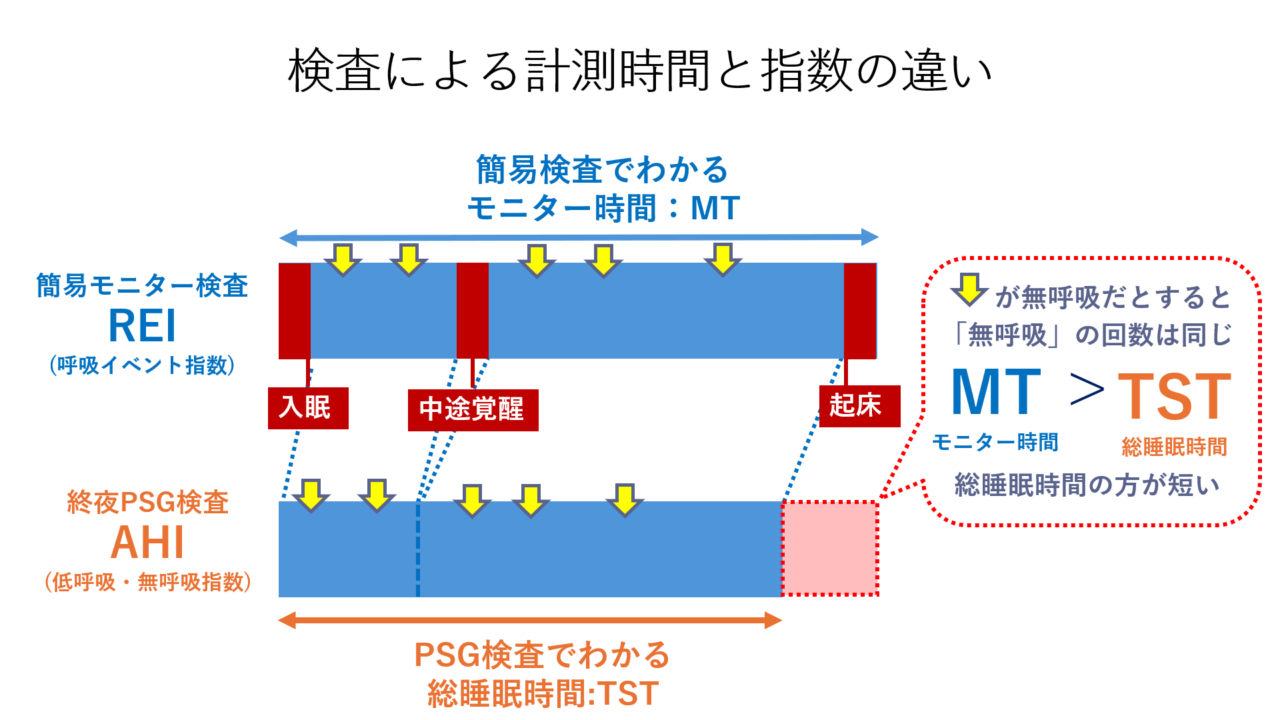

簡易検査

SASかな?と心配になって受診された患者さんへ初めに行っていただく検査は「簡易検査」です。簡易検査には「パルスオキシメトリー検査」と「在宅睡眠時無呼吸検査(Home Sleep Apnea Test:HSAT)」の2種類があります。どちらも自宅で簡単に行える検査です。

パルスオキシメトリー検査では、指先に機器を装着し血中酸素飽和度(Saturation of percutaneous Oxygen:SpO2)と脈拍数の推移を確認します。睡眠中に呼吸が止まると、SpO2は低下し、苦しさから交感神経が活発になり脈拍数も上昇します。SpO2が 3%以上低下した箇所は無呼吸があったと推測されます。計測1時間当たりに酸素飽和度が3%以上低下した箇所(3% Oxygen Desaturation Index:3%ODI)の値は、 SASの重症度判断の一つの手がかりになります。

HSATでは、パルスオキシメトリー検査で使用する機器に加えて、鼻先にセンサーをとりつけることでSpO2、心拍数、いびき、 気流波形の計測が可能になります。これにより 10 秒以上の呼吸気流の変化(低下・停止)とそれに伴うSpO2の低下の一連のイベント(低 呼吸・無呼吸)の発生数が算出できます。計測1時間当たりの呼吸イベント数(Respiratory Event Index:REI)はSASの重症度 を判断する材料の一つになります。 REIは「息が止まって、酸素の数値が悪化する」と総合的に判断され、数値によってはこの検査のみで持続陽圧呼吸療法(Continuous Positive Airway Pressure:CPAP)を開始する場合もあります。 問題点として簡易検査では正確な睡眠時間の把握はできず、ポリグラフ検査(Polysomnography:PSG)による精密検査が検討されます。

PSG検査

終夜ポリグラフ検査(PSG)は睡眠時無呼吸症候群の確定診断に用いられます。PSG検査は通常、病院に入院し検査を行います。入院期間は1泊のみで、夜間の就寝時に検査器具を装着します。脳波を含め 合計7項目以上(脳波、眼電図、 顎〈おとがい〉筋筋電図、心電図、 脈拍、気流、呼吸努力、酸素飽和 度など)の項目の計測を同時に行うことで、総睡眠時間、中途覚醒の時間、中途覚醒直前にどんなイベント(呼吸停止、いびき、SpO2低下、四肢の異常運動など)があったのかを記録・評価します。 睡眠時間と覚醒時間に分けることで、睡眠1時間あたり無呼吸・低呼吸イベント(Apnea-hypopnea index:AHI)の計測が可能になり、SAS以外の様々な睡眠関連疾患の診断にもつながる検査です。

PSGの所見の評価は、日本睡眠学会の総合専門医および認定技師の認定要件の一つです。検査の様子やタイムスケジュールがわかるように下記の記事でお話をしています。

SASの治療方法

SASは睡眠中の呼吸の異常によって引き起こされます。重要度によって治療方針は変わりますが、いずれの場合でも薬物療法以外の方法がとられます。

CPAP

CPAP(Continuous Positive Airway Pressure)はSASの最もポピュラーな治療法です。日本呼吸器学会、日本循環器学会からそれぞれ発刊されているSASに関する医療ガイドラインでも、重症SASの第一選択の治療法として推奨されています。

CPAPは1981年にオーストラリアで、コリン・E・サリバン博士によって発明されました。鼻(または鼻と口)にマスクを装着し、口腔(こうくう)内の軟部組織や舌の閉塞を持続的な陽圧換気で開通させることで、低呼吸や無呼吸の頻度を減らします。

SASが重症なほど、治療にはより強力な圧力が必要となります。CPAPで必要な圧力はその人によって異なり、最適な圧力を調べるにはタイトレーション検査(=CPAPを使用しながらの入院PSG検査)有用ですが、現在ではその人にあった圧力を探してくれる「自動圧調整モード」に対応した機種が主流で、PSG検査の結果説明の日に機器を持ち帰ることも可能です。

マウスピース

マウスピースは、歯ぎしりや歯列矯正の時に、よく目にすると思いますが、SAS専用にカスタマイズされたものもあります。SASのある方は下顎が後ろに下がり舌が落ち込むこと(舌根沈下)が多く、 睡眠中に呼吸が止まりやすくなります。OSA用のマウスピースは下顎を前へ突き出し(志村けんさんの〝アイーン〞の口元のような動き)、舌を前方に引っ張ることで無呼吸数を軽減します。マウスピースは軽症から重症のOSAまで処方されることがありますが、「AHIが20以上」の場合、まずはCPAPを開始します。それでもCPAPになじめず他の治療法が必要な場合には、マウスピースも有効な手段となります。

マウスピースは歯科医師によって処方されるため、医科・歯科の密接な連携を当院でも日々心掛けています。

その他の治療方法について

CPAPおよびマウスピースは30年以上の歴史があります。そのため、「無呼吸をどれくらい改善できるのか」「脳卒中になる人をどれくらい減らせるのか」といった医学的根拠(=医学論文)が豊富な治療方法です。

新しい治療方法が古いものを淘汰していくことが医学研究では多いですが、SASの治療は少し特殊です。というのも、いくつもの治療法が、数十年前に発明されたCPAPに戦いを挑んでは敗れてきた歴史があります。SASが診断されると「まずCPAPを試してみて、どうしても合わなかったら別の治療を試す」ということがこの数十年ずっと続いているのです。

・ASV(Adaptive Servo Ventilation):重症心不全に合併する睡眠時無呼吸症候群に対する治療器

・軟口蓋形成術:”のどちんこ”を切除する手術。CPAPが第一選択だったが、CPAPが使用できない場合に検討する

・口蓋扁桃摘出(核出)術:口蓋扁桃の腫大がSASの原因と考えられる場合に検討される外科手術

実は、久々にCPAP以外の新たな治療法が提供されるようになりました。いったいどんな治療でしょうか?

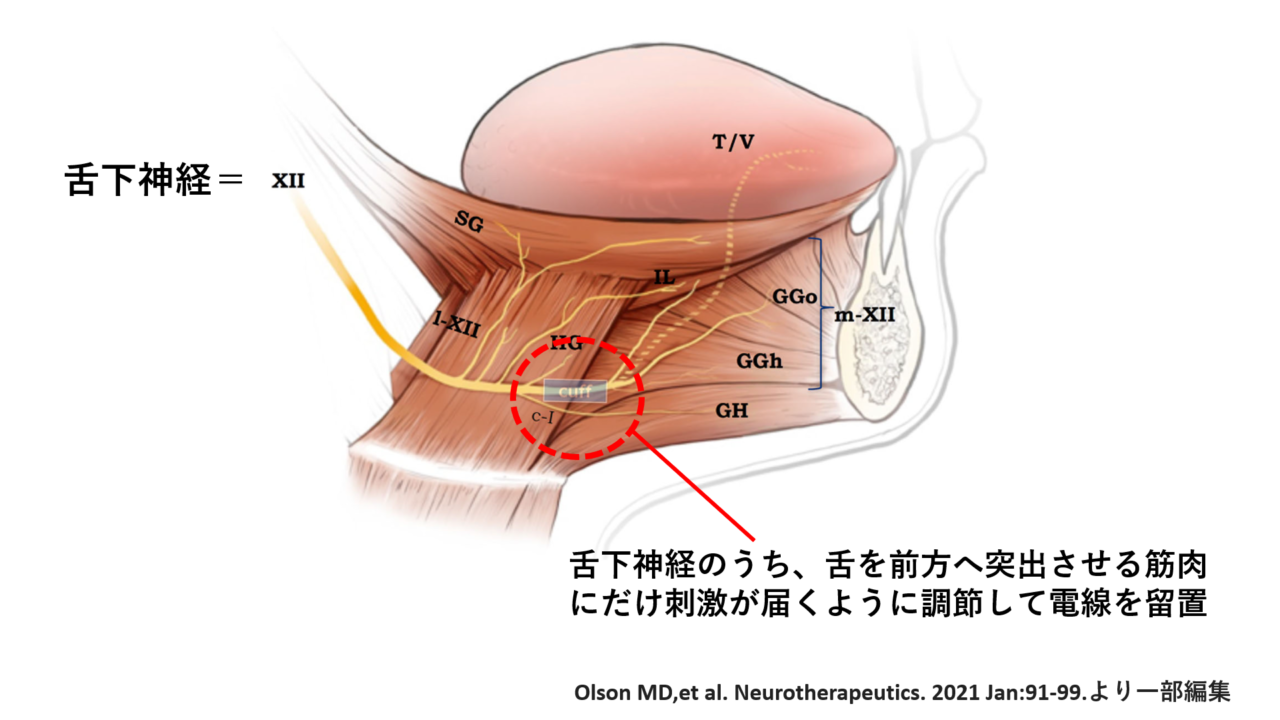

舌下神経刺激療法(HNS)

舌下神経刺激療法(Hypoglossal Nerve Stimulation: HNS)はCPAPに匹敵する効果が期待されるSASの新たな治療法です。

日本では2021年から保険適応となった比較的新しい治療法です。

舌を動かすときに働く「舌下神経」に微弱な電気を送ると、舌が前に突き出ます。

HNSでは、睡眠中の呼吸に連動して電気刺激を起こることで、睡眠中の無呼吸を予防します3)。

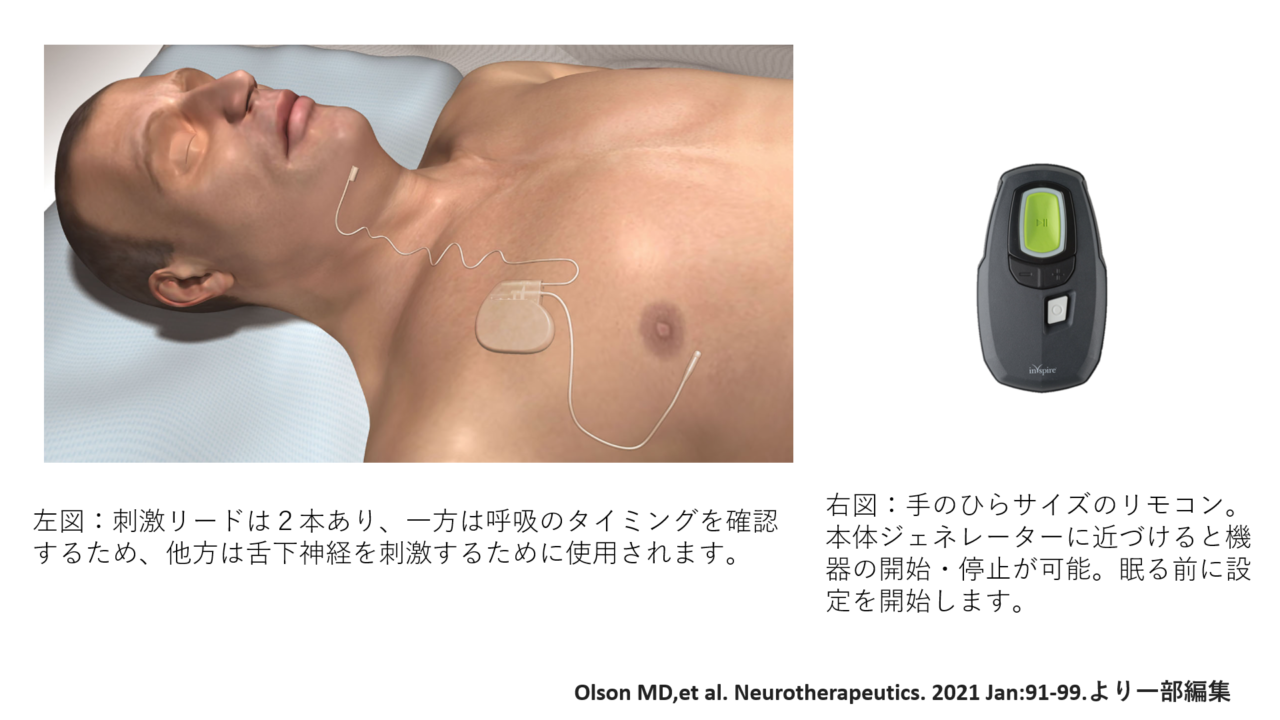

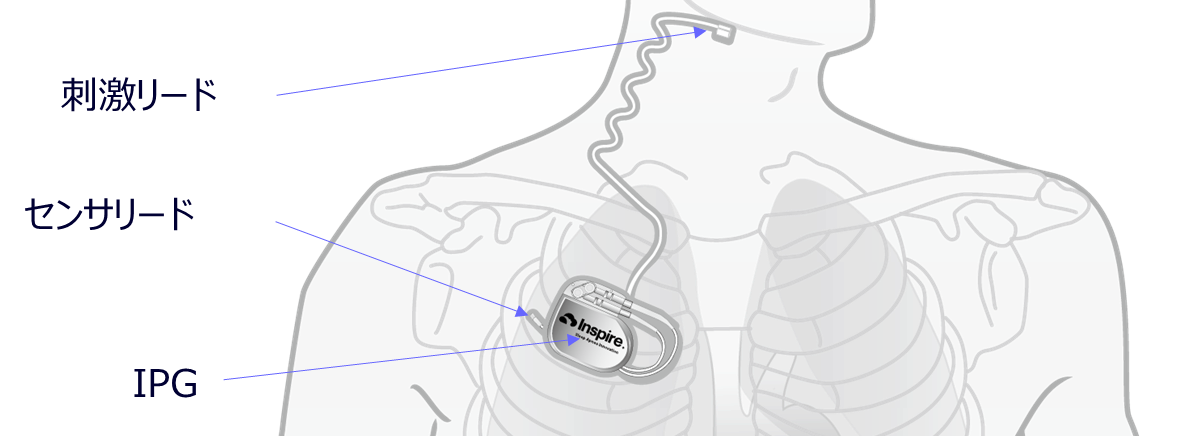

本体は、ペースメーカーによく似た形状をしており、手術により体内へ植え込んで使用します。ペースメーカーでは本体から伸びた電線が心臓へ向かいますが、HNSでは首周囲の「舌下神経」周囲に向かいます。

CPAPの場合、機器本体が1Kgほどあり、電源ケーブルやマスクを含めると荷物の持ち運びが大変だと感じる方もいらっしゃいます。HNSの場合は、手のひらサイズのリモコンを持ち運ぶだけで治療が可能で、お出かけ先でも手軽にSASの治療が可能です。

HNSの場合も「CPAPが継続困難」であることが前提で、閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)であること、体重制限など、いくつか条件はありますが、多くのSASの方にとって選択肢になる治療です。

CPAPが必要なSAS患者さん126名を対象としたアメリカの研究では、HNSを開始して12 か月時点での AHI スコアの中央値は68%(1 時間あたり 無呼吸・低呼吸指数は29.3 →9.0回/時間)と有意な改善を認めたほか、複数の研究でHNSの有効性が確認されています4)。

米国での手術件数は30,000例を超えておりCPAPの代替治療としての地位が確立されている治療法です。日本では治療可能な医療機関が限られており、首都圏を中心に睡眠専門医療機関が集約的にHNSの手術およびフォローアップを行っています。HNSのフォローアップの可能な医療機関は東京都・神奈川県ともに2院ずつと非常に限られています。

・東京都:順天堂大学医学部附属病院、RESM新東京スリープケアクリニック

・神奈川県:RESM新横浜睡眠・呼吸メディカルケアクリニック、太田総合病院

当院(新横浜院・新東京院)はHNS症例の適格検査、術後フォローアップが可能です。

手術可能な提携医院との定期的なHNSカンファレンスも行っております。

他院でCPAPを行っている方でも、自分がHNSの適応があるのか知りたい方はぜひ当院へご連絡ください。

「舌下神経刺激療法専門外来」にてお待ちしております。

まとめ

今回は睡眠時無呼吸症候群(SAS)についてお伝えしました。SASは睡眠中にいびきや無呼吸を呈することで、脳卒中など突然死の原因となる疾患です。日中にいびきをかきながら居眠りしている姿は「怠惰」であると怒られてしまうかもしれません。しかし、その原因は「病」であり、あなたのせいではありません。

SASの診断は一つの検査だけで決まることは稀で、睡眠専門機関をはじめとする入院PSGが実施可能な医療機関での精査が必要となります。SASは突然死のリスクが高い疾患ですが、CPAPによってそのリスクを大きく減らすことができます。

睡眠に関する専門医療を行っている医療機関は日本国内でも少数です。当院は入院PSGの実施からCPAP導入までを行うことが可能であり、舌下神経刺激療法などCPAP以外の治療についての知見もあります。

睡眠時無呼吸症候群をはじめ睡眠の悩みを抱えている方は当院をはじめ睡眠専門医院への受診をぜひ検討してください。

- Marin JM, Carrizo SJ, Agusti AG.et al. Long-term cardiovascular outcomes in men with obstructive sleep apnoea-hypopnoea with or without treatment with continuous positive airway pressure: an observational study. Lancet. 2005 Mar 19-25;365(9464)

- McEvoy RD, Antic NA, Anderson CS,et al. SAVE Investigators and Coordinators. CPAP for Prevention of Cardiovascular Events in Obstructive Sleep Apnea. N Engl J Med. 2016 Sep 8;375(10):919-31.

- Olson MD, Junna MR. Hypoglossal Nerve Stimulation Therapy for the Treatment of Obstructive Sleep Apnea. Neurotherapeutics. 2021 Jan;18(1):91-99.

- Strollo PJ Jr, Soose RJ, , Strohl KP etal. STAR Trial Group. Upper-airway stimulation for obstructive sleep apnea. N Engl J Med. 2014 Jan :139-49.