小児科診療10月号に白濱理事長執筆記事が掲載されました

はじめに

運動は心身の活動力を上げ、スポーツは自律神経系を安定させ、前頭葉系機能を改善する。適度な運動はよい睡眠につながることがわかっているが、昨今、スマートフォンなどのデジタルデバイスの使用時間の増加に伴う運動時間の減少と、睡眠の質の悪化が問題となっている。デジタルデバイスの使用時間が多ければ相対的に運動時間が減少する。小中学生対象の調査で、身体を動かす遊びをよくする学生は睡眠の質が良好で、デジタルデバイスを利用する時間が短かったという結果が報告されている。

適度な運動がよい睡眠をもたらす一方で、アスリートのオーバートレーニング症候群(overtrain ing syndrome:OTS)も問題となっている。これは、十分な睡眠をとらずに過度な練習をすることであるが強化合宿に参加した高校陸上選手において以前睡眠時間が6時間未満であった選手が、66.8%を占め、現在も睡眠時間が6時間未満であった選手が26.3%を占めた。

さらに、心身症状を1つ以上有する選手は全体の78.8%であった。競技成績を残したいがために過度の練習を行い、睡眠不足に陥り思うような成絞が残せず、心理的ストレスがより増大し、さらなる睡眠不足やパフォーマンスの低下に陥る。高校野球選手を対象とした調査では高校1年生の19.2%が睡眠に問題があり、約30%の選手が0時以降に就寝していた。

以上の背景をふまえて本稿においては、睡眠不足がもたらすリスク、睡眠時間とパフォーマンスの関係、睡眠と筋肉ホルモンの関係睡眠とメンタルコンデイションの関係、さらに一般の小児科でアドバイスするポイントについて解説する。

睡眠不足がもたらすリスク

- 怪我のリスク

睡眠不足ば怪我のリスクを高める要因となる。中高生アスリートを対象とした研究では平均8時間以上の睡眠を確保している選手と比較して、8時間未満の睡眠しかとれていない選手は怪我のリスクが1.7倍高いと報告されている。これは、睡眠不足が身体の回復能力を低下させるためと考えられる。

また、睡眠の質が悪いと、炎症性サイトカインであるインターロイキン(interleukin:IL)-6が上昇し、睡眠不足は全身の炎症を増加させることも明らかになっている。全身の炎症の増加は怪我のリスク向上につながるとともに、痛みを過剰に知覚するようになる。

- 体重・体脂肪の増加リスク

睡眠不足になると、食欲を増加させるグレリンとよばれるホルモンの分泌が促進され、食欲を抑制させるレプチンとよばれるホルモンの分泌は減少するまた結果として、カロリーが高く、炭水化物の割合が高い食事を欲するようになる。

- 認知機能の低下リスク

強度の高い身体活動と素早い意思決定や思考の両立が求められるアスリートにとって、認知機能の低下は大きな弊害となる。ひと晩の睡眠不足状態や徹夜によってもパフォーマンスが低下するという報告もある。短時間睡眠(3~4時間睡眠)により、ダーツの的にあてる正確性が低下をみとめ九空手家対象研究でも、ひと晩の徹夜により、選択的注意力の低下がみとめられた。睡眠不足により正確に素早く選択を行うことが困難になる。

睡眠時間とパフォーマンスの関係

- アスリートの睡眠時間延伸の効果

アスリートの睡眠時間がパフォーマンスに与える影評について、いくつかの研究が行われているスタンフォード大学の研究では、男子バスケットボール選手および水泳チームを対象として、10時間睡眠を指示した結果以下の結果が得られている。

バスケットボール選手を対象とした研究では、スプリントタイムの短縮やシュート成功率の向上が観察された。具体的には、バスケットコートを縦に1往復半するスピード:16.2秒→15.5秒,フリースローの成功率:IO本中7.9本→8.8本スリーポイントシュートの成功率:15本中10.2本→11.6本に変化した。

同大学の水泳チームを対象にした研究では、スタートのリアクションタイム、 ターンのスビード、1回のキックで進む距離、15メートルのスプリントタイムの向上がみとめられた。

さらに、テニス選手を対象とした研究でも、7日間9時間睡眠をとるように指示したところ、サープの成功率が35.7%から41.8%まで上昇し、日中の眠気が大幅に解消された。

この結果は、十分な睡眠が身体的および認知的パフォーマンスを向上させることを示している。

- 睡眠の質と運動スキル習得の関係

睡眠の質が高いほど、運動スキルの習得が効率的に進むことがわかっている。睡眠中に記憶が整理されるプロセスが、スポーツ技術の向上に寄与する。特に、深い睡眠(ノンレム睡眠)が記憶の定着に重要である。

- 睡眠効率と疲労回復の関係

睡眠効率が高いほど、疲労回復が促進されることが研究で示されている。アクチグラフを用いた日本人アスリートの研究では、睡眠効率が85%未満の選手が約30%存在し、これがパフォーマンス低下の一因となる可能性が指摘されている。

睡眠と筋肉,ホルモンの関係

- 筋肉の成長と成長ホルモン

筋カトレーニング後、筋腐は微細な損傷を受ける。この損傷を修復し、筋肉を強化する過程で直要なのが成長ホルモンである。成長ホルモンはおもにノンレム睡眠の間に分泌される。特に、22~翌2時の時間帯に多く分泌されるため、この時間にノンレム睡眠をとることが筋肉の成長にとって重要である。

- 睡眠不足が筋肉に与える影響

睡眠不足は成長ホルモンの分泌を減少させ、筋肉の修復や成長を妨げる。また、睡眠不足はコルチゾール(ストレスホルモン)の分泌を増加させるため、筋肉の分解を促進し、筋力低下を引き起こす可能性がある。さらに、睡眠不足はトレーニングの効率を低下させ疲労回復を遅らせる。

- 睡眠の質と筋カトレーニングの効果

睡眠の質が高いほど、筋カトレーニングの効果が向上する深い睡眠中には、筋肉の修復やエネルギーの補充が行われるため、トレーニング後の疲労回復が促進される。また、睡眠中に分泌されるセロトニンはリラックス効果をもたらし、次の日のトレーニングヘの集中力を高める。

- 睡眠とホルモンバランス

睡眠はホルモンバランスの維持にも重要な役割を果たす。例えばテストステロンは筋肉の成長や回復に関与するが、睡眠不足によりその分泌が減少することが報告されている。逆に、十分な睡眠をとることでこれらのホルモンが適切に分泌され、筋カトレーニングの効果が最大化される。

睡眠とメンタルコンディションの関係

- 睡眠不足と感情の不安定化

睡眠不足は感情のコントロールを難しくし、イライラや不安感を増幅させる睡眠中に脳が日中の情報を整理し、感情をリセットする役割を果たすため、睡眠が不足するとネガテイプな感情が蓄積しやすくなる。

- 睡眠とストレス耐性

十分な睡眠をとることで,ストレスヘの耐性が向上する。睡眠中に副交感神経が優位になり、心身がリラックスすることでストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が抑えられる。逆に、睡眠不足が続くとコルチゾールの分泌が増加し、ストレスに対する脆弱性が高まる。

- 睡眠不足とうつ病のリスク

不眠症や睡眠の質の低下は、うつ病のリスクを高める要因とされている。研究によれば不眠症の人はそうでない人に比べてうつ病を発症するリスクが約2倍高いとされる。また、うつ病患者の多くが睡眠障害を抱えており、睡眠と精神疾患の間には双方向の関連がある。

一般の小児科でアドバイスするポイント

- 睡眠の重要性を強調する

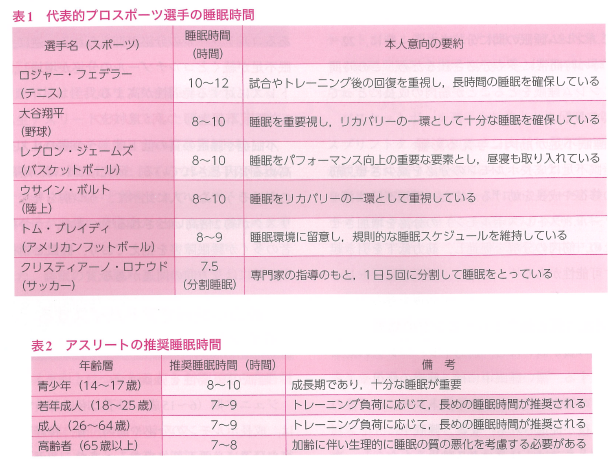

ジュニア期(6~l5歳)の子どもにとって睡眠は、成長ホルモンの分泌や筋肉、骨、神経系の修復や発達に必要不可欠である。また、スポーツの技術向上には脳の学習機能が関与しており、深い睡眠がそのプロセスを助ける。筆者は、日本代表レベルのジュニアアスリートに対して睡眠に関する講義を行った経験があるが、必ずしもジュニアアスリートたちは意欲的に聴講するわけではない。そこで、表1のような実在するプロスポーツ選手の睡眠時間の実例を出して、睡眠に対しての興味関心を惹起していくことも大切である。

具体的な保護者向けアドバイス

推奨睡眠時間の確保:学齢期の子どもには8~ IO時間の睡眠が必要である。さらに、アスリートのパフォーマンスと回復を最大化するために、各年代のアスリートの推奨睡眠時間に関しては、表2に示す。

生活リズムの維持:規則的な就寝と起床時間が集中力を向上させる。

睡眠環境の整備:暗く蹄かな環境で電子機器の使用を控える。

- 過度な運動のリスクをさける

運動は成長に有益だが、過剰なトレーニングは疲労骨折や筋肉疲労を引き起こす危険性がある。特に、適切な休養がとれていない場合にはその影響が顕著になる。OTSに陥らないように十分に気をつける。

具体的な保護者向けアドバイス

週に1日以上の休養:身体の回復には完全休養日が重要。

多様なスポーツ活動の推奨:特定の部位に負担をかけすぎないため、いくつかの運動を取り入れる。

無理をさせない:疲労や痛みのサインを見逃さず、医療機関での診察を受ける。

- 回復を重視したサポートを提供する

運動後の適切な回復が、身体と精神の健康において不可欠である。例えば、運動後30分以内にタンパク質と炭水化物を含む軽食を摂ることで、体内リカバリーが促進される。

具体的な保談者向けアドバイス

栄旋補給の工夫:バランスのとれた食事を提供。

水分摂取の徹底:運動中・後の水分補給を習阻づける。

リラクゼーションの支援:自身の競技や、パフォーマンスアップのためのトレーニングについてだけではなく、心身のリラックスを目的としたストレッチや、心身を落ち着かせる活動を促す。

おわりに

筆者は、全日本柔道連盟強化合宿での強化選手や日本サーフィン連盟強化選手対象の睡眠衛生指導を行ってきた。特にオリンビックメダル経験のあるアスリートは、自身の睡眠や、生活パターンに対して非常に気を遣っており、心身の状態を安定させることに留意していることが印象的であった。将来有望な子どもたちが、正しい知識を習得し、スポーツや競技に向きあって自身の目標を達成することを切望する。