スマートウォッチで睡眠は改善できる? 測定精度と活用法を睡眠専門医が解説

はじめに

最近では、スマートウォッチやフィットネストラッカーで「自分の睡眠の質を測る」人が増えてきました。

・深い眠りが○時間

・睡眠スコアが60点

そういった表示を見て、「昨日は眠れたかどうか」を確かめる習慣がある方もいるかもしれません。

けれども、その数値、本当に正しいのでしょうか?

その数値は、あなたの眠りにどう役立っているのでしょうか?

このコラムでは、睡眠専門クリニックの視点から、スマートウォッチによる睡眠計測の精度や限界、実際にどう活用するべきかをお伝えしていきます。

「なんとなく信用していた」「逆に不安になった」そんな方にこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。

当院では、これまで数多くの睡眠に悩む患者さんと向き合ってきました。

不眠の訴えは、仕事のパフォーマンス低下、日中の倦怠感、イライラ、集中力の低下など、日常生活のあらゆる側面に影響を及ぼします。

しかし、「眠れない」という漠然とした不安を抱えながらも、どうすれば良いか分からないという方も少なくありません。

スマートウォッチの普及は、自身の睡眠への関心を高める良いきっかけとなる一方で、その数値に一喜一憂し、かえって不安を募らせてしまうケースも散見されます。

このコラムでは、スマートウォッチが提供する睡眠データと、皆さんが抱く睡眠への不安を、医学的根拠に基づきながら、丁寧に紐解いていきたいと思います。

スマートウォッチで「睡眠」が測れるって本当? ― 睡眠トラッキングの仕組みと限界

スマートウォッチに搭載されているセンサーについて

「時計で自分の睡眠が測れる」と聞くと、SFのような話に聞こえるかもしれません。

しかし、現在の技術では、腕に装着するだけで、かなり詳細な睡眠データを取得できるようになっています。

一体どのような仕組みで睡眠を測定しているのでしょうか?

スマートウォッチの睡眠トラッキングの主な仕組みは、以下のセンサーがキーとなります。

加速度センサー(アクチグラフ)

腕の動きを感知するセンサーです。私たちは眠っている間も完全に静止しているわけではありません。寝返りを打ったり、軽く手足を動かしたりします。加速度センサーは、これらの微細な動きを捉え、動きの少ない状態が続く時間を「睡眠中」と判断する基礎データとします。

光電式容積脈波記録法(PPGセンサー)

腕の血管に光を当てて、その反射光から血流量の変化から心拍数を測定するセンサーです。

睡眠中は心拍数が低下し、呼吸も安定するため、心拍数の変化も睡眠状態を推定する重要な要素となります。

また、機種によっては、血中の酸素飽和度(SpO2)の計測も可能です。

睡眠時無呼吸症候群など、呼吸に関わる睡眠障害が疑われる場合には、酸素飽和度の変動を把握することは一定の参考になります。

生体データを総合的に評価し睡眠深度を類推する

これらのセンサーで得られたデータは、スマートウォッチ内部のアルゴリズムによって解析されます。

例えば、「動きが少なく、かつ心拍数が低下している状態が続けば、深い睡眠」といった具合に、独自の計算式に基づいて、睡眠段階(覚醒、レム睡眠、ノンレム睡眠(浅い眠り、深い眠り))を推定するのです。

しかし、この仕組みには限界があることを理解しておく必要があります。

最大の限界は、「脳波を直接測定していない」という点です。

睡眠段階を正確に判別する唯一の基準は、脳波です。医療機関で行われる終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG検査)では、頭皮に電極を装着して脳波を測定し、睡眠の質や構造を詳細に分析します。

スマートウォッチは、あくまで体の動きや心拍数といった「間接的な情報」から睡眠を推測しているに過ぎません。

そのため、脳波で見る睡眠とスマートウォッチが示す睡眠には、多少のズレが生じる可能性がります。

また、個人の生体情報や寝相、腕の装着状態などによっても、測定精度は変動する可能性があります。

(例:寝返りをほとんど打たない方と、頻繁に寝返りを打つ方では、加速度センサーのデータ解釈が異なるかもしれません。)

どこまで正確? スマートウォッチの測定精度 ― 医療用の検査(PSG)との違い

スマートウォッチの睡眠計測がどれくらい正確なのか、多くの方が疑問に感じる点でしょう。

当院では、医療機関で行われる終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG検査)と同等ではないものの、ある程度の傾向を把握する上では有用なツールだと考えています。

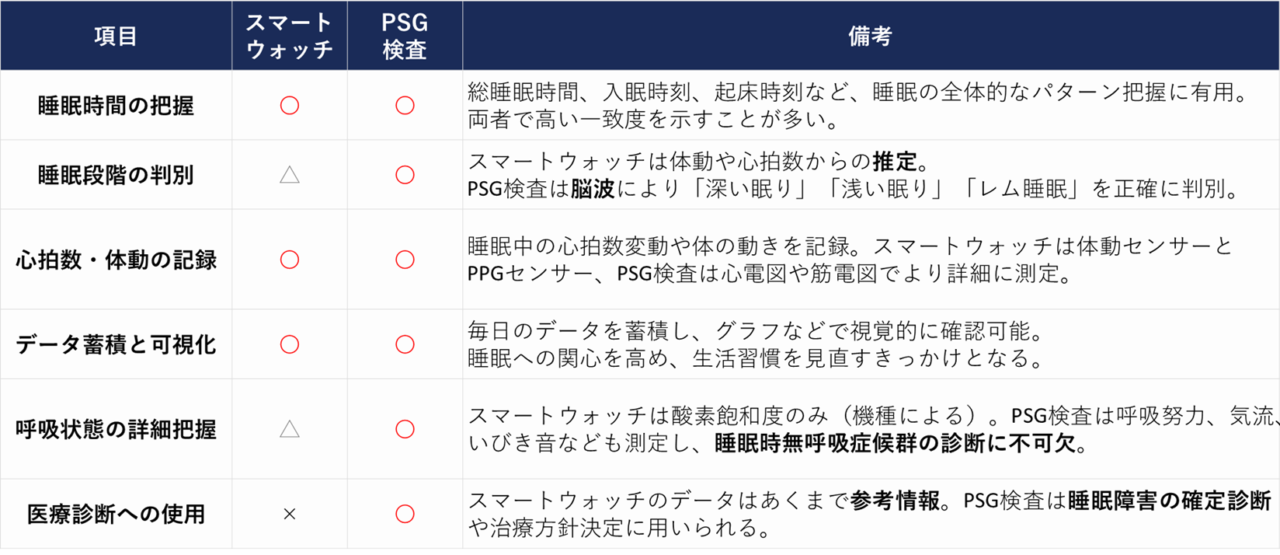

スマートウォッチとPSG検査の比較表

PSG検査は、睡眠障害の診断において「ゴールドスタンダード(最も信頼性の高い検査)」とされています。

複数の生体情報を同時に測定し、専門家が詳細に分析するため異論はないでしょう。

一方、スマートウォッチは前述の通り、主に加速度センサーとPPGセンサーによる心拍数測定に限定されます。

そのため、特に睡眠段階の判別において、PSG検査と比較すると精度に限界があります。

正確な睡眠分類の識別は、脳波なしでは非常に難しいでしょう。

とはいえ、近年ではスマートウォッチのアルゴリズムも進化しており、睡眠/覚醒の識別については、ある程度の精度で測定できることが複数の研究で確認されています。

一般的な睡眠パターンを把握する上では、十分に活用できるレベルになってきていると言えます。

以上より、スマートウォッチは睡眠の”質”の評価はPSGにと及びませんが、”量”の確認としては遜色なく活用できます。

病気の診断には活用できずとも、毎日の睡眠を確認するのには十分なツールといえるでしょう。

スコアを過信しすぎず、困ったときは受診を

重要なのは、スマートウォッチのデータはあくまで「参考情報」として捉えることです。

もし、スマートウォッチのデータを見て、ご自身の睡眠に大きな不安を感じたり、日中の強い眠気や倦怠感が続くようであれば、自己判断せずに必ず専門医院に相談してください。

スマートウォッチは「診断ツール」ではなく、「自己管理ツール」として利用することが賢明です。

計測結果はどう見ればいい? ― 「深い眠り」「浅い眠り」ってそもそも何?

レム睡眠とノンレム睡眠

スマートウォッチの睡眠データを見ると、「深い眠り」「浅い眠り」「レム睡眠」「覚醒」といった項目がグラフで表示されますね。これらの用語はよく聞きますが、具体的に何を意味するのでしょうか。

人間の睡眠は、大きく分けてノンレム睡眠とレム睡眠の2つの段階に分かれています。

この2つが周期的に繰り返されるのが、健康な睡眠の基本的なサイクルです。

ノンレム睡眠(NREM睡眠)

「脳の眠り」とも呼ばれ、脳が休息している状態です。ノンレム睡眠はさらに、その深さによって以下の3段階に分類されます。

| 睡眠段階 | 内容 | 基準となる割合 |

| N1 | うとうとした浅い眠り。 | 2-5% |

| N2 | 脳はある程度休み始める。 | 40-55% |

| N3 | 深い眠り。身体の回復や成長ホルモンの分泌のきっかけにもなる | 10-25% |

| REM | 夢を見ることが多い。記憶や感情の整理に関与する | 20-25% |

初めにやってくるN3では、成長ホルモンが分泌され、体の修復や疲労回復が進むと考えられています。

スマートウォッチが「深い眠り」と表示するのは、主にこのN3に準じた結果を表していると考えられます。

※再三になりますが、PPGでは脈拍を基に睡眠深度を予測しており、実際にN3を言い当てることは困難です。

レム睡眠(REM睡眠)

「体は眠り、脳は活動している」状態です。Rapid Eye Movement(急速眼球運動)の頭文字をとってレム睡眠と呼ばれます。この段階では、夢をよく見ると言われています。脳は記憶の整理や感情の処理を行われ、精神的な疲労回復に重要とされています。活発な脳の処理の一方で、体は脱力しているため、夢の内容を現実世界で再現する(=大声をだしたり、体を動かしたりする)ことは通常ではありません。

スマートウォッチはあくまで推定

スマートウォッチが示す「深い眠り」や「浅い眠り」の割合は、あくまで体動や心拍数から推定されたものです。

例えば、体動が少なく心拍数が安定していれば「深い眠り」と判断されやすいですが、脳波で測るN3とは必ずしも一致しない可能性があります。

「スマートウォッチの深い眠り」が「脳波でも深い眠り」とは限らないのです。

特に、「深い眠りが少なかった」「レム睡眠が短かった」といった数値に一喜一憂しすぎるのは、あまりおすすめしません。

睡眠の内容は個人差が大きく、その日の体調や日中の活動量、ストレスレベルによっても、睡眠の構成は変化するためです。

昨日と比べて「深い眠り」が短かったとしても、それが必ずしも「悪い睡眠」を意味するわけではないのです。

重要なのは、数値にとらわれすぎず、ご自身の「日中のパフォーマンス」や「起床時の気分」も大切にすることです。

「ぐっすり眠れた」と感じ、日中も集中力があり、活動的に過ごせるのであれば、数値がどうであれ、あなたにとって良い睡眠がとれているとも言えるでしょう。

睡眠改善に活かせる? 活用法と注意点 ― 見るべき指標と見過ぎない工夫

見るべき指標

スマートウォッチの睡眠データを、どのように睡眠改善に活かせば良いのでしょうか?

そして、どのような点に注意すべきでしょうか?

- 就床時刻と起床時刻の規則性

人間には体内時計があり、およそ24時間周期で私たちの体のリズムをコントロールしています。この体内時計を整えるには、毎日ほぼ同じ時間に寝て、同じ時間に起きるという生活リズムが重要になります。

スマートウォッチのデータで、毎日の就床時刻と起床時刻の変動をチェックし、ズレが大きいようであれば、生活習慣の見直しを検討しましょう。 - 総睡眠時間

適切な睡眠時間は個人差が大きいですが、一般的に成人では7~8時間と言われています。スマートウォッチで毎日どのくらいの睡眠が取れているのかを把握し、慢性的に睡眠時間が不足しているようであれば、睡眠時間を確保するための工夫が必要です。例えば、就寝前のスマートフォンの使用を控える、リラックスできる入眠儀式を作るなどが考えられます。 - 入眠潜時(寝付くまでの時間)

ベッドに入ってから寝付くまでに時間がかかっているかどうかも、睡眠の質を評価する上で役立ちます。もし、毎晩のように30分以上寝付けない状態が続くようであれば、入眠困難の可能性があります。寝る前にカフェインを摂っていないか、寝室の環境は適切か(温度、湿度、光、音)など生活習慣を見直すきっかけになります。

入眠のコツとして、適度な運動も挙げられます。スマートウォッチでは運動を把握する機能も含まれているため、一日の歩数量や、運動活量時間、消費カロリーなどを確認して、よく眠れた日の運動状況を把握しておくことも重要といえるでしょう。

これらの指標は、比較的スマートウォッチでも精度高く測定できる項目であり、日々の生活習慣と結びつけて改善策を立てやすくなります。

見過ぎない工夫

一方で、以下のような点には「見過ぎない工夫」が必要です。

- 「深い眠り」や「レム睡眠」の割合

前述の通り、これらの数値はスマートウォッチでは推定に過ぎません。

確かに、睡眠/覚醒の比率に関しては一定程度参考となりますが、それ以上の詳細な指標は個人差も大きいです。

一晩の睡眠の中で、深い眠りが極端に少ないと不安になるかもしれませんが、それが日中の体調に影響を与えていないのであれば、過度に心配する必要はありません。 - 睡眠スコア

多くのスマートウォッチには「睡眠スコア」のような形で、一晩の睡眠の「点数」が表示されます。

これはあくまでアルゴリズムが算出した数値であり、その日の体調や翌日の気分に影響を与えるものではありません。

点数が低いからといって、「今日はダメだった」と落ち込む必要はありません。

「最近、寝る時間が不規則になりがちだから、休日の寝起きも意識して一定にしてみよう」

「総睡眠時間が短い日が続いているから、寝る前にカフェインを摂るのをやめてみよう」

こういった、ご自身の睡眠パターンや生活習慣の傾向を把握し、次の行動につなげていくことが大切です。

スマートウォッチとうまく付き合うために ― 結果に振り回されない心構え

スマートウォッチは、ご自身の健康状態を可視化する便利なツールであると同時に、そのデータに過剰に囚われてしまうリスクもはらんでいます。特に、睡眠に関してはその傾向が顕著です。

スマートウォッチなどの睡眠トラッカーによって得られるデータに過度にこだわり、その数値が悪いと「眠れなかった」と自己評価してしまい、かえって不眠を悪化させる方もいらっしゃいます。

「深い眠りが少なかったから、今日は疲れるだろう」

「睡眠スコアが低いから、日中のパフォーマンスが落ちてしまう」

実際は問題がなくても、そういった考えのせいで、日中の眠気や倦怠感につながってしまうことがあります。

睡眠への過剰な不安やネガティブな感情が、かえって自律神経の乱れを招き、不眠を誘発してしまう可能性があります。

こういった不安で体調を崩さないために、以下の心構えを持つことが大切です。

- データは「参考情報」に過ぎないことを理解する

スマートウォッチのデータは、あなたの睡眠のすべてを語るものではありません。

スマートウォッチは睡眠を類推するものですが、睡眠の深さまで正確には計測できていません。 - 「数値」よりも「実感」を重視する

繰り返しになりますが、睡眠において最も重要なのは、あなたが「十分に休めた」と感じているかどうかです。

スマートウォッチの数値が悪くても、気分が良く、元気に過ごせるのであれば、良い睡眠が取れている証拠です。 - 不調を感じたら医院へ相談する

もし、スマートウォッチのデータが悪く、かつ日中の強い眠気、倦怠感、集中力低下、気分の落ち込みなどが続くようであれば、それは睡眠障害のサインかもしれません。その場合は、スマートウォッチのデータに一喜一憂するのではなく、速やかに医療機関での診察を受けることをおすすめします。

特に、間歇的な低酸素状態をともなう睡眠トラブルは「睡眠時無呼吸症候群」の可能性があります。必ず医療機関で検査の相談を行うようにしましょう。

スマートウォッチは、私たち自身の健康への意識を高め、より良い生活習慣を築くための強力な相棒となってくれるでしょう。

一方で、その特性と限界を理解し、振り回されずに上手に付き合っていく必要があります。

まとめ:睡眠の質は「数値」よりも「実感」で見る

今回は、スマートウォッチによる睡眠計測の仕組みや精度、そして活用法と注意点についてお話してきました。

スマートウォッチは、手軽に自身の睡眠データを取得できる便利なツールで、就床・起床時刻の規則性や総睡眠時間、入眠潜時など、生活習慣の改善(=運動習慣など)に役立つ情報を提供してくれます。

日々の睡眠パターンを客観的に把握し、より良い睡眠習慣を身につけるための「気づき」を与えてくれる点においては、非常に有用と言えるでしょう。

その一方で、脳波を直接測定していないため、医療機関のPSG検査のような厳密な睡眠段階の判別はできません。

スマートウォッチが示す「深い眠り」や「レム睡眠」の割合、あるいは「睡眠スコア」といった数値に一喜一憂しすぎると、かえって睡眠への不安を募らせてしまう可能性があります。

大切なのは、「数値」はほどほどに、「眠れた実感」を重視することです。

- 朝、目覚めたときに「すっきりした」と感じるか。

- 日中、強い眠気に襲われたり、集中力が途切れたりしないか。

- 気分が安定していて、活動的に過ごせているか。

これらの「実感」こそが、あなたの睡眠の質を測る最も重要な指標です。スマートウォッチのデータは、あくまでご自身の睡眠をより深く理解し、より良い睡眠習慣を築くための「サポートツール」として活用してください。

もし、睡眠にまつわる悩みや不安が解消されない場合は、一人で抱え込まず、いつでも当院にご相談ください。

私たちは、皆さんがより良い睡眠と、それに伴う豊かな日々を送れるよう、全力でサポートさせていただきます。

当院で行っている診療について

睡眠や健康について、より深く知りたい方はこちらもどうぞ。

検査を検討されている方はこちらをご覧ください。

睡眠時無呼吸症候群の検査方法を、SAS2200やWatchPATなどの機器を比較しながら解説しています。

ご自身のデータをどう読み解くかに関心のある方に。

「眠れない原因がいびきではなかった」という方は、ぜひ参考にしてください。

夏に悪化しやすい“足の違和感”の正体とは? 放置すると睡眠だけでなく心血管リスクまで高まる可能性があります。