筋トレ派も要注意? 体脂肪と睡眠時無呼吸症候群の意外な関係を睡眠専門医が解説

はじめに ― ジムの体組成計から見える睡眠リスク

最近では、ジムやフィットネスクラブ、市民館、さらには銭湯や温泉施設など、さまざまな場所で体組成計(BIA法)を目にするようになりました。

体重だけでなく、体脂肪率や筋肉量、内臓脂肪まで「見える化」できるのは、筋トレや健康管理を続けるモチベーションになりますよね。

けれども実は、この「体組成」の情報は、筋肉や見た目だけでなく睡眠の健康にも関係していることをご存じでしょうか。

特に睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、体格や脂肪分布が大きく関わります。

「筋トレしているから自分は安心」と思っている方でも、BMIの数値だけでは測れないリスクを抱えているかもしれません。

本記事では、睡眠にお悩みの方だけでなく、筋トレ派・ジム利用者にも知ってほしい「体組成と睡眠」の関係を解説します。

第1章 睡眠と体重・体脂肪の関係

「眠り」と「体重」。一見、あまり関係がなさそうに思えるかもしれません。

しかし、医学研究ではこの二つが互いに深く影響し合うことが分かっています。

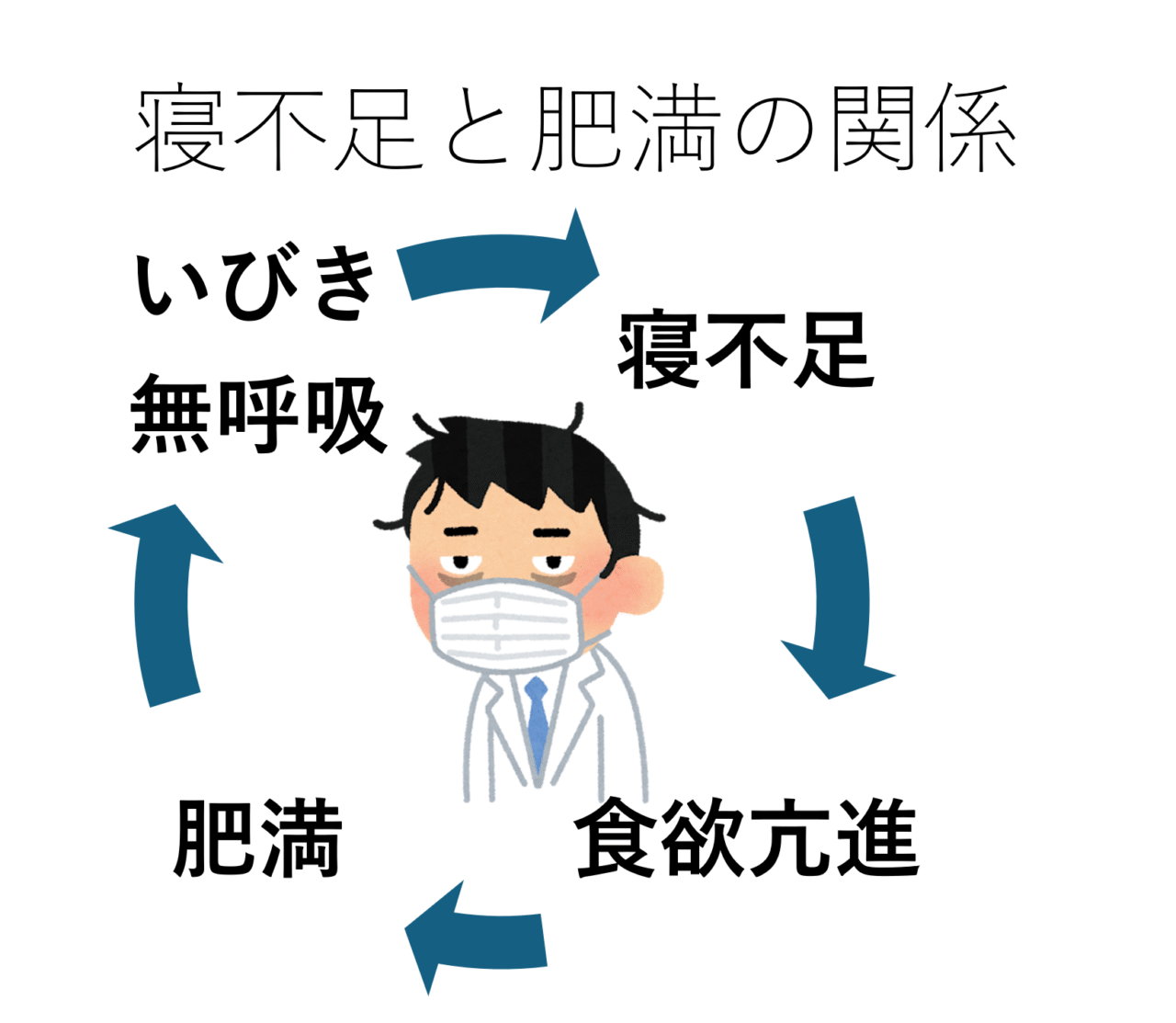

睡眠不足が肥満を招く

人は睡眠が不足すると、食欲を調整するホルモンのバランスが崩れます。

具体的には、食欲を抑えるホルモン(レプチン)が減り、食欲を高めるホルモン(グレリン)が増えてしまうのです。

その結果、つい高カロリーなものを食べ過ぎてしまい、体重増加につながります。

睡眠不足が続くと太りやすくなってしまいますから注意が必要ですね。

肥満が睡眠を悪化させる

逆に、体重が増えると無呼吸が増えやすくなります。

気道のまわりに脂肪がつきやすくなり、睡眠時に空気の通り道が狭くなるためです。

この状態は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の発症リスクを高めます。

さらに肥満により横隔膜の動きが制限されると、睡眠の質そのものが低下し、熟眠感が得られなくなることもあります。

悪循環のスパイラル

- 睡眠不足 がつづくと…食欲増加・体重増加

- 肥満になると …睡眠時無呼吸症候群やいびきがつづいて 睡眠の質が低下可能性

- どちらが崩れても「悪循環」につながりやすい

このスパイラルを断ち切るには、睡眠と体重の両面に注目することが大切になります。

ここで体重の評価によく用いられるのが「BMI」という指標です。

次章では、このBMIと睡眠障害の関係について詳しく見ていきましょう。

第2章 睡眠時無呼吸症候群(SAS)と肥満の関係 -BMIだけでは不十分な理由-

SASとは?

睡眠時無呼吸症候群(SAS: Sleep Apnea Syndrome)は、睡眠中に呼吸が何度も止まったり浅くなったりする病気です。

いびき、日中の強い眠気、集中力の低下、さらには高血圧や心疾患のリスク上昇にもつながる、決して軽視できない病気です。

肥満は最大のリスク因子

SASの最大の危険因子は「肥満」です。

特に首まわりや舌の根元、咽頭(のどの奥)に脂肪がつくと、気道が狭くなり、眠っている間に空気の通り道が塞がれやすくなります。

そのため、体重の増加に伴ってSASの発症リスクは飛躍的に高まります。

BMIとSASの関係

臨床の場でSASリスクを推測する際には、BMI(体格指数)がよく使われます。

BMI=体重(kg) ÷ 身長(m)² で計算され、25以上で「肥満」とされます。

実際に、BMIが30以上はSASの発症リスクに数えられます。

内臓脂肪とSAS

ただし、同じBMIでも「内臓脂肪が多い人」と「皮下脂肪が多い人」では、SASのリスクは異なります。

内臓脂肪が多いタイプでは、腹部の圧迫によって横隔膜の動きが制限され、呼吸が浅くなりやすいのです。

つまり「BMIだけでは本当のリスクは測りきれない」というのが現実です。

SASは「太っているから起きる病気」という単純なものではなく、体脂肪の分布や筋肉量といった要素も関係しています。次の章では、「BMIの限界」と「隠れたリスク」について、さらに掘り下げていきます。

第3章 「太っている=リスク」ではない? ― BMIの限界と隠れ肥満

BMIは万能ではない

BMIは体格を手軽に数値化できる便利な指標ですが、体脂肪や筋肉の量を反映していません。

例えば、筋肉質なスポーツ選手はBMIで「肥満」と判定される一方で、体脂肪が多くても体重が軽い人は「普通」と見なされてしまいます。

つまり、BMIだけを見ていると、実際の睡眠リスクを見落としてしまう可能性があるのです。

サルコペニア肥満

高齢になると、筋肉が減って体脂肪が増える「サルコペニア肥満」が起こりやすくなります。

このタイプの人はBMIがそれほど高くなくても、気道を支える筋力が弱く、呼吸が不安定になる可能性があります。結果として、睡眠の質の低下につながるリスクが高くなります。

「隠れ肥満」の落とし穴

体重が軽くスリムに見える人でも、体脂肪率が高い場合があります。

これがいわゆる「隠れ肥満」です。

隠れ肥満の人は、自分が肥満だと思わず健康に過ごしていても、内臓脂肪が多いために睡眠時無呼吸症候群や生活習慣病を発症することがあります。

睡眠医療で本当に必要な視点

SASリスクを正しく評価するには、単にBMIを見るだけではいけません。

以下の点を確認することが重要です。

- 体脂肪率

- 脂肪の分布(内臓脂肪か皮下脂肪か)

- 筋肉量(特に首や体幹)

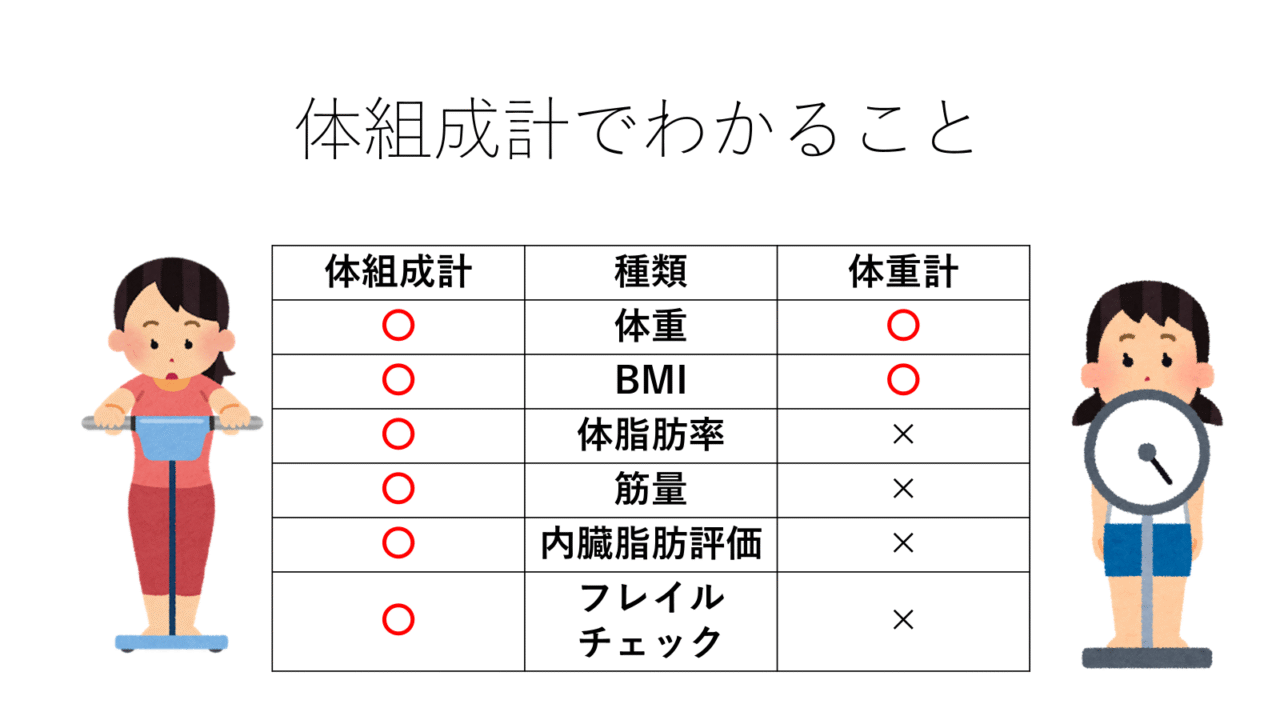

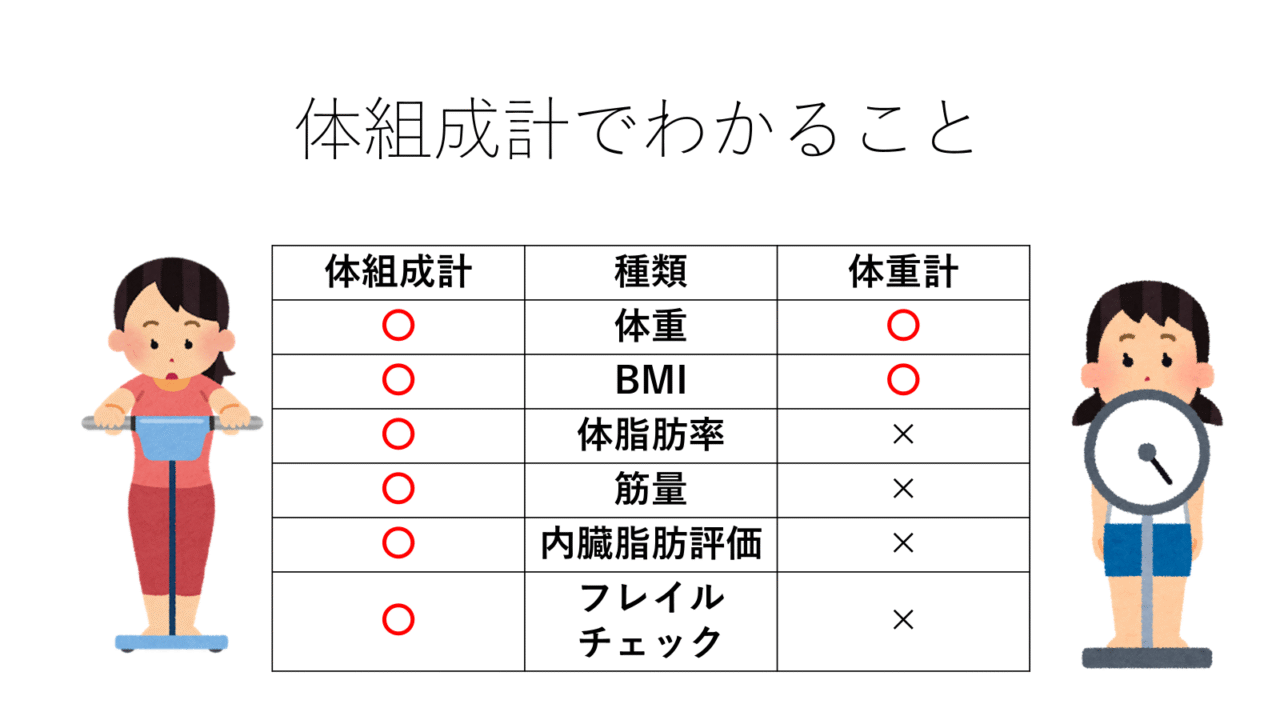

ここで登場するのが「体組成計」です。

第4章 体組成計(BIA法)の役割

体組成計とは?

体組成計は、体の中の「水分の通りやすさ」を利用して、体脂肪率や筋肉量、内臓脂肪の推定値などを測定する機械です。

この測定法を BIA法(Bioelectrical Impedance Analysis:生体電気インピーダンス法) と呼びます。

手足に微弱な電流を流し、その電気抵抗から身体の組成を推定します。家庭用から医療用まで幅広く普及しており、ジムや銭湯でも見かける身近な存在です。

睡眠医療にどう役立つ?

体組成計の情報は、単に「太っている・痩せている」を見るためだけではありません。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の評価や治療計画を立てるうえでも有用です。

- 体脂肪率:BMIは正常でも体脂肪率が高ければ、SASのリスクが高まります。

- 内臓脂肪レベル:お腹まわりの脂肪は横隔膜の動きを妨げ、睡眠時の呼吸を浅くしてしまいます。

こうしたデータを組み合わせることで、患者さんごとのリスクをより立体的に把握できるのです。

医院での活用

当院でも医療研究の一環として、体組成計を導入しており、SASの診断や経過観察の一助としています。

「体重は減っていないけれど、内臓脂肪が減り筋肉が増えている」という変化は、睡眠の改善にもつながる重要なサインです。

このように、体組成計は数字を“見える化”することで、睡眠と健康の関係を患者さん自身が理解しやすくする道具にもなります。

BMIだけでは測りきれない部分を補う体組成計は、睡眠医療においても重要な役割を果たします。

次の章では、これらの知識を踏まえて「睡眠と体組成の両面から健康を考える」まとめをしていきます。

第5章 まとめ ― 睡眠と体組成の両面から健康を考える

睡眠と体重の悪循環

睡眠不足は食欲を増やし、肥満を招きます。

肥満は気道を圧迫して睡眠時無呼吸症候群(SAS)を悪化させ、さらに睡眠の質を下げてしまいます。

こうした悪循環を断ち切るためには、睡眠の質と体組成の両方を意識することが大切です。

BMIの限界を超えて

従来は「BMI=リスク」という見方が一般的でした。

しかし実際には、体脂肪率・筋肉量・内臓脂肪の分布といった要素がより正確にリスクを反映します。

そのため、睡眠障害の評価にも体組成計のデータが役立ちます。

医院での活用 数値の変化を“見える化”する

当医院でも医療用の体組成計を導入しており、睡眠や健康管理の一助として活用しています。

「体重はあまり変わっていないけれど、内臓脂肪が減って筋肉量が増えた」という変化は、睡眠の質の改善やいびき・無呼吸の軽減に直結することがあります。

数値の変化を“見える化”することで、患者さんご自身が生活改善の成果を実感しやすくなるのです。

これからの健康管理へ

今や体組成計は家庭やジムでも身近な存在になりました。

もし「最近眠りが浅い」「いびきが気になる」「日中の眠気が強い」と感じる方は、まずは体組成のチェックをしてみるのも一つの方法です。

睡眠と体組成は切っても切れない関係にあります。

当医院の体組成計も、診療の中で自由に測定できます。

ご自身の体の状態を知り、睡眠や健康の改善にぜひ役立ててください。

当院で行っている診療について

睡眠や健康について、より深く知りたい方はこちらもどうぞ。

検査を検討されている方はこちらをご覧ください。

睡眠時無呼吸症候群の検査方法を、SAS2200やWatchPATなどの機器を比較しながら解説しています。

ご自身のデータをどう読み解くかに関心のある方に。

日常的に手軽に使えるスマートウォッチが、どこまで睡眠を測れるのか。臨床検査との違いも含めて解説しています。

「眠れない原因がいびきではなかった」という方は、ぜひ参考にしてください。

夏に悪化しやすい“足の違和感”の正体とは? 放置すると睡眠だけでなく心血管リスクまで高まる可能性があります。